L'alambic est composé habituellement de quatre parties:

1) le corps ou chaudière ou cucurbite dans laquelle se trouvent les liquides à distiller, est chauffée directement sur un foyer ou sert de bain-marie;

2) le chapiteau recouvre la chaudière et est muni d'un tube conique dans lequel les vapeurs vont s'élever;

3) le col de cygne, tube primitivement conique et en arc de cercle (d'où le nom) puis cylindrique et rectiligne sur les appareils plus modernes, qui amène les vapeurs dans le condenseur;

4) le serpentin ou condenseur, tube en hélice à axe vertical sur les parois duquel les vapeurs se condensent par l'effet du refroidissement dû au liquide circulant autour. Les plus anciens appareils avaient un condenseur rectiligne plus ou moins incliné.

provenance du nom : Le mot 'alambic' vient de l'arabe al 'inbïq, lui-même emprunté au grec tardif 'ambix' (= vase).

Usage : Un alambic est un appareil destiné à la séparation de produits par chauffage puis refroidissement (distillation).

L'alambic fut d'abord utilisé pour fabriquer des eaux florales, des huiles essentielles ou des médicaments, avant de permettre la production d'eaux-de-vie par distillation de jus de fruits fermentés

Matériaux : métal verre

Associé à : parfumeur (parfumeuse) pharmacien (pharmacienne)

Appareil composé essentiellement d'une chaudière en forme de cornue surmontée d'un gros tuyau terminé par un serpentin placé dans une cuve d'eau froide, et qui sert à distiller.

Il en existe de différentes tailles, depuis le plus petit utilisé par un seul fermier et souvent composé d'une simple marmite et d'un serpentin, jusqu'aux plus imposants, munis d'une chaudière et installés sur une charrette.

provenance du nom : (Vers 1270) Via le latin médiéval ''alembicus'''''', de l’arabe الإنبيق, 'āl-anbyq' (« chapiteau d’une cornue »), emprunté au gréco-latin 'ambix' (« chapiteau de la cornue »). Le passage par un intermédiaire espagnol alambique est discuté.

Usage : Certains de ces alambics (dits "à repasse") fonctionnaient suivant le vieux principe de la double distillation : le marc est versé dans une première chaudière, chauffée par un feu de bois ; le liquide produit est ensuite versé dans la deuxième chaudière, où la distillation donne l'eau-de-vie. On y ajoute ensuite de l'eau pour diminuer les 60 à 70 degrés d'alcool produits.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : distillateur ambulant

Baguette en forme d'Y, V ou L.

Les baguettes sont généralement constituées de bois (noisetier, amandier, saule, etc.), de métal (laiton, acier, cuivre, etc.) ou de matière plastique.

provenance du nom : De l’italien 'bacchetta', issu probablement du latin 'baculum' (« bâton ») par l’intermédiaire d’un latin vulgaire 'baccus' issu de 'bacculus'.

Matériaux : bois et écorces métal plastique

Associé à : sourcier (sourcière)

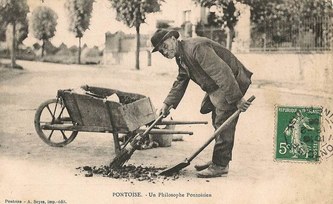

un ustensile composé d'une brosse, d'un faisceau de branchettes ou bien de fibres naturelles ou synthétiques. Y est souvent fixé un long manche permettant à l'utilisateur de s'en servir debout.

provenance du nom : De l’ancien français 'balain' (« genêt à balais »), du gaulois 'balatno' « genêt »

Usage : un ustensile de nettoyage des sols

Matériaux : bois et écorces fibres, lianes et brins végétaux plastique

Associé à : balayeur (balayeuse)

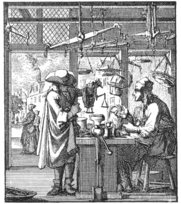

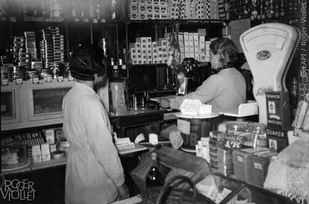

Instrument de mesure utilisé pour peser des éléments, pour déterminer leur masse.

provenance du nom : Du latin 'bilanx', de bi- (« deux fois ») et 'lanx' (« plateau ») : « balance à [deux] plateaux ». 'Bilanx' a aussi donné 'bilan' en français.

Usage : Un instrument de mesure qui sert à évaluer des masses par comparaison avec des « poids », dans le langage courant, ou « masses marquées » dont les masses sont connues.

Matériaux : métal

Associé à : peignier grainetier (grainetière) pharmacien (pharmacienne)

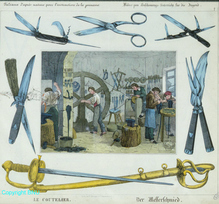

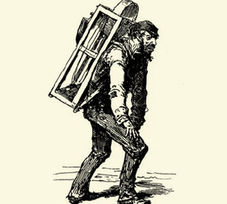

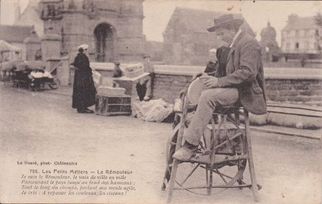

simple bâti muni d’une lourde meule de grès, que le rémouleur transportait sur son dos au moyen de sangles

Usage : pour aiguiser couteaux ou autres instruments tranchants

Matériaux : bois et écorces pierre, argile et matières rocheuses

Associé à : rémouleur

Bâton que porte un berger et au bout duquel est une plaque de fer faite en forme de gouttière, pour jeter des mottes de terre aux moutons qui s’écartent et les faire revenir.

provenance du nom : Dérivé de l’ancien verbe 'houler' « jeter »

Usage : La partie houlette (petit houe, plaque métallique à l'extrémité du bâton et creusée en forme de gouttière) peut servir à ramasser et lancer, très loin et avec précision, cette pierre ou une petite motte de terre arrachée, tout cela sans avoir à se baisser.La partie en crochet sert à saisir aisément le petit bétail, sans se baisser ni l'effrayer par son approche. La courbe du crochet et son écartement sont conçus pour permettre au berger de se saisir d'une brebis par la patte arrière, afin de lui administrer par exemple des soins. Le crochet permet au berger de se tenir à une plus grande distance de l'animal que s'il devait s'en saisir à la main.

Un berger ne frappe pas ses brebis, son bâton ne lui sert pas à corriger son troupeau, mais à le conduire et à le soigner.

Matériaux : bois et écorces métal

Associé à : berger (bergère)

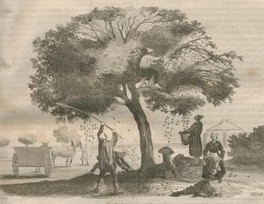

C’est une longue perche de bois, longue jusqu’à 10 mètres, qui sert à abattre cetains fruits.|Certaines gaules étaient munies d’un crochet. On prenait garde de ne pas taper sur les fruits ni de casser les branches

Usage : La gaule était il y a peu le seul moyen de récolter certains fruits, du moins ceux qui n’étaient pas tombés au sol à leur maturité, en automne En fait, on attendait que la moitié des pommes soient tombées d’elles-mêmes et on détachait le reste avec des gaules, au pied de l’arbre ou en montant dessus. La gaule était également employée pour la récolte des châtaignes, des amandes et des noix.

Matériaux : bois et écorces

Associé à : cueilleur (cueilleuse)

Marteau métallique dont la tête carrée est pourvue de pointes-de-diamant servant à entamer les parties saillantes des pierres non dégrossies.

provenance du nom : 1600 ; origine obscure, peut-être de 'bocard' - (de l'allemand 'Pochwerk' (« même sens ») de pochen («écraser»).), sous l’influence de 'bouche' attesté plus tard.

Usage : Pour obtenir une taille bouchardée, sur des pierres dures. La boucharde sursonne la pierre et crée des microfissures en surface qui désagrégent la pierre à long terme. Par conséquent son utilisation a été interdite pour la restauration des monuments historiques.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : tailleur de pierre

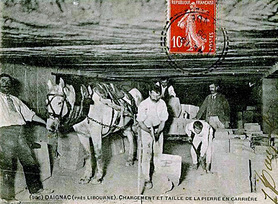

Outil métallique en forme de burin dont la tige est pointue de longueur, de diamètre et, donc, de nom variables.

provenance du nom : Du latin 'brochus' (« saillant, pointu ») via son féminin 'brocca' « chose pointue ».

Usage : Pour l'extraction des blocs de pierre,

Matériaux : métal

Associé à : carrier

Un cadran de berger est un cadran solaire de hauteur, portable, permettant de lire l´heure sur une surface verticale. Un cadran de berger est un modèle de cadran solaire portatif constitué d´un cylindre d´une dizaine de centimètres de hauteur sur lequel figurent des courbes horaires (variables suivant les saisons et dépendant de la latitude) et d'une lame métallique qui, pendant le transport du cadran, est rangée à l'intérieur du cylindre et qui, en période d'utilisation, peut être placée en position verticale sur le dessus du cylindre. Le cylindre peut être en bois ou en métal. Les graduations sont le plus souvent, soit imprimées sur un papier enroulé sur le cylindre, soit gravées directement sur celui-ci.

Matériaux : métal

Associé à : berger (bergère)

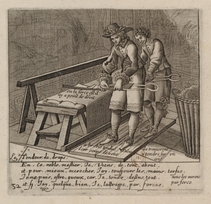

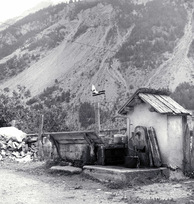

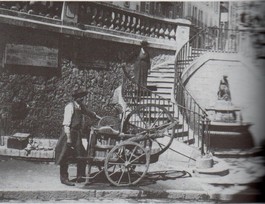

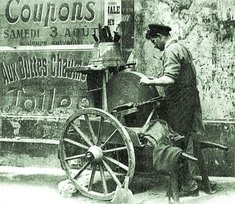

Un banc mobile composé d’un bâti en bois sur lequel repose une meule en grès, elle-même mise en rotation autour d’un axe, par l’action d’une pédale fixée au bâti. Au dessus de la meule, un petit réservoir rempli d’eau permetait de mouiller le grès pendant la phase d’aiguisage.

Ont été progressivement ajoutés : un étau pour affûter les scies, une petite enclume et un marteau pour redresser les lames tordues, des tiroirs pour ranger les outils et une grande roue, reliée à la meule par une courroie, qui permettait de démultiplier sa vitesse de rotation.

Usage : Des charrettes ont rendu le transport des outils moins fatigant.

Matériaux : bois et écorces métal pierre, argile et matières rocheuses

Associé à : rémouleur

La forme des branches varie selon le genre de coupe désirée. Les branches droites servent souvent à une coupe en ligne droite ou en courbe à grand rayon. Les branches asymétriques, légèrement en angle par rapport aux lames, vous permettent d’avoir la main au-dessus de la pièce à couper, et facilitent ainsi la coupe de courbes de court et de moyen rayon. Les cisailles à branches verticales, habituellement à 90° par rapport aux lames, procurent un grand dégagement pour la main au-dessus de la pièce. Elles sont idéales pour les coupes courbes et circulaires.

provenance du nom : De mot 'ciseau' venant lui-même du latin 'cisellum'.

Matériaux : métal

Associé à : ferblantier (ferblantière) dinandier (dinandière) chaudronnier (chaudronnière) orfèvre

Le ciseau sans pointes

Usage : Ces cannetilles sont à l'origine des têtes des épingles : pour cela, elles doivent être coupées. Pour une tête, il ne faut que deux tours de fils. Le coupeur travaille simultanément sur dix à douze pièces de cannetille dont il détache à chaque coup de ciseau les deux tours de fil. Ce ciseau sans pointes est nommé ciseau camard.

Matériaux : métal

Associé à : épinglier (épinglière)

Matériaux : métal

Associé à : amoulangeur

Il existe différents types de ciseaux de coiffure.

Les ciseaux droits (ou ciseaux de coiffeur): Outil de coupe muni de 2 lames pleines croisées permettant la coupe des cheveux. Ils sont légèrement courbés afin qu'il n'y ait qu'un seul point de contact entre les lames.

Les ciseaux sculpteurs : ciseaux munis de deux lames dentelées utilisés pour amincir l'épaisseur des cheveux. L'utilité principale de ces ciseaux est de retirer du volume aux cheveux sans les couper.

Les ciseaux à effiler : Les deux lames de ces ciseaux sont crantées.

provenance du nom : Pluriel de 'ciseau', via la locution paire de ciseaux, le mot 'ciseau' venant lui-même du latin 'cisellum'.

Usage : Les ciseaux droits : Le tranchant peut être lisse pour couper et effiler ou à micro-dentures (dents de scie extrêmement fines) pour couper d'une façon très nette.

Les ciseaux sculpteurs : Ils permettent de raccourcir légèrement une chevelure tout en la désépaississant et en la sculptant.

Les ciseaux à effiler : Ils permettent, comme les ciseaux sculpteurs, d'effiler la chevelure mais ne sont pas utilisables pour couper

Matériaux : métal

Associé à : coiffeur (coiffeuse)

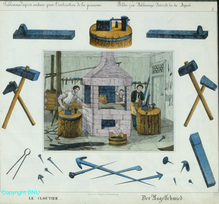

Meule métallique servant à former la tête des clous. Une « cloutière » est une plaque de métal avec des orifices de section carrés mais tronconique.

provenance du nom : De 'clou', du latin 'clavus'.

Usage : Les orifices, permettent, grâce a leur conicité de maintenir les clous ébauchés et de marteler la tête du clou sur la partie cylindrique qui dépasse. La cloutière est posée sur le trou rond de l’enclume pendant la frappe de la tête de clou.

Matériaux : métal

Associé à : cloutier (cloutière)

Combinaison: gants, chapeau, voile, blouson, pantalons.

Pour une sécurité maximale, ils doivent: être impénétrables et ne présenter aucun orifice par laquelle les abeilles puissent d'infiltrer, recouvrir chaque parcelle de peau, être de couleur claire ou de préférence blanche, car les teintes sombres énervent les abeilles,permettre des mouvements faciles.

Usage : des vêtements de protection

Matériaux : textile, fil et laine

Associé à : apiculteur (apicultrice)

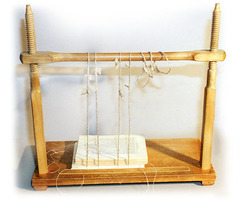

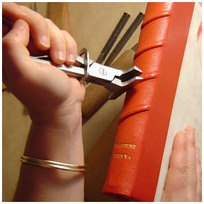

Un appareil en bois utilisé en reliure pour maintenir les ficelles pendant que la brocheuse ou le relieur coud les cahiers qui formeront le livre. Il est composé de deux vis sans fin, verticales, qui permettent de faire monter une barre transversale sur laquelle sont attachées des ficelles. Ce faisant, le cousoir maintient en tension les ficelles, conserve leur écart et facilite ainsi grandement le travail de couture.

Matériaux : bois et écorces

Associé à : relieur (relieure,relieuse)

Outil à large lame en demie-lune ou en croissant, munie d'un manche perpendiculaire au tranchant, axial ou parfois déporté sur le côté.

Usage : Outil essentiel des artisans du cuir, servant à débarrasser les peaux des restes de viande ou de graisse, du côté chair ou à la découpe du cuir.

Matériaux : métal

Associé à : sellier (sellière) maroquinier (maroquinière)

Usage : outil de creusage de bois

Matériaux : bois et écorces métal

Associé à : escuillier

Un outil tranchant, qui ressemble à une cuillère, pouvait avoir plusieurs gabarits.

Usage : cuillères pour faire l'interieur du sabot - pour creuser l'intérieur du sabot en augmentant progressivement de tailles de cuillère jusqu'à obtenir un espace correspondant à un pied.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : sabotier (sabotière)

Outil de travaux publics, muni de deux anses, ou doté d’un manche, servant à tasser le sol ou à enfoncer des pavés.

Usage : un outil dont on se sert pour battre et enfoncer des pavés

Matériaux : bois et écorces métal

Associé à : paveur (paveuse)

Hache de tonnelier à lame très large, qui sert pour aplanir le bois et tailler les cerceaux.

provenance du nom : Le verbe 'doler', qui signifie "aplanir", "amincir" vient du latin 'dolare' (rendre plat).| Du latin 'dolatoria'.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : tonnelier

Elle est composée de barreaux, échelons ou traverses reliant deux montants. L’échelle transformable offre plus de sécurité que l’échelle simple. Elle peut être composée de deux ou trois plans. Ce type d’échelle est utilisé pour des travaux à hauteur moyenne voire haute.

provenance du nom : Du latin 'scala', apparenté à 'escale' (« lieu où l’on descend »), 'escalie'r, 'échantillon' et les mots 'scander', 'descendre', 'descente', 'ascension', etc.

Usage : Un dispositif ou un outil permettant de se déplacer, généralement verticalement et/ou de se tenir debout en hauteur.

Matériaux : bois et écorces métal

Associé à : cueilleur (cueilleuse)

Sorte de lime à rainures parallèles dans un seul sens.|lime à une seule taille, dont les sillons sont obliques ou perpendiculaires à l'axe de l'outil.

provenance du nom : Du latin 'scobina' (« lime »).

Usage : Servait à travailler la corne ou l'os faisant les manches de couteaux.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : coutelier (coutelière)

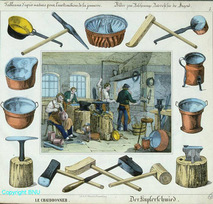

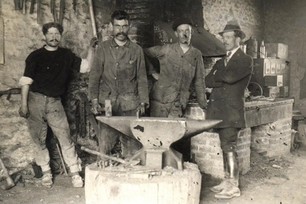

un outil servant à forger les métaux. C'est une pièce de taille variable allant, selon les métiers, de quelques dizaines de grammes (horloger/bijoutiers) jusqu'à plus de 400 kg (forgerons), en acier avec une surface plane appelée la table, généralement cémentée, parfois munie de perforations généralement verticales, circulaires ou carrées pour certains accessoires de travail ou usages adaptés à un emploi déterminé.

Les grosses enclumes sont généralement installées sur une base en bois le billot, ou « chabotte », renforcé quelquefois de cerclages métalliques pour supporter les chocs, et qui réduit la vibration en en absorbant une partie.

Usage : Suivant les usages et les métiers, sa forme diffère sensiblement.

L'enclume permet le travail, souvent à chaud, de pièces métalliques, le but étant de leur faire prendre forme. Elle permet d'utiliser différentes techniques : étirer, planer avec des marteaux, courber en utilisant les pointes, trancher ou poinçonner, souder par rapprochement, etc. La tenue des pièces à travailler se fait à l'aide de tenailles

Matériaux : métal

Associé à : cloutier (cloutière) cordonnier (cordonnière) ferblantier (ferblantière) forgeron ferronnier tailleur de limes

Sorte d'enclume à deux pointes, bigornes et tas sont pour la plupart maintenus verticalement dans des billots en bois. Ce sont des fûts cylindriques, cerclés de fer, et de hauteur variable. Les formes sont nombreuses, adaptées aux objets à fabriquer

Matériaux : métal

Associé à : ferblantier (ferblantière) dinandier (dinandière) chaudronnier (chaudronnière) orfèvre

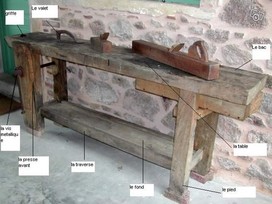

L'établi est la table du menuisier et de l'ébéniste. Il est frabriqué en hêtre

car c'est du bois dur. On ne le construit pas en sapin car c'est un bois trop tendre. Sa longueur varie de 1,5 à 2,5 mètres. Sa largeur varie de 0,5 à 0,7 mètre. Sa hauteur est en fonction de l'ouvrier soit la formule suivante : h.ouvrier /2 +5cm (H étant la mesure de l'ouvrier).

Pour le sculpteur, il faut plier le coude, poing contre l'épaule. La bonne hauteur est la distance entre le sol et la base du coude plié.

Le bâti est constitué de pieds et de traverses renforcés par des coins de serrage. La table en hêtre a une épaisseur de 8cm. Le bac situé à l'arrière de la table, sert à recevoir les outils. La presse avant possède à sa base un guide qui coulisse dans le pied. Ce guide est percé en vue d'y placer une broche métallique qui permettra,en le bloquant, de garder le parallélisme de la presse. Ce parallélisme est très important pour un bon serrage des pièces. Le valet

peut être à frapper , à Escentrique ou à visser. La butée mobile permet d'appuyer les pièces a scier ou à poncer.

Les griffes en conjonction avec la presse arrière bloquent fermement une pièce à entailler par exemple.

provenance du nom : Étymol. et Hist. 1. Ca 1100 « constituer, former quelque chose»

Matériaux : bois et écorces

Associé à : menuisier (menuisière) ébéniste

Mâchoire de métal ou de bois constituée de deux pièces que l'on peut rapprocher au moyen d'une vis de manière à enserrer l'objet à façonner. En général, l'étau est composé d'une partie fixe (généralement liée au plan de travail : établi, table de machine-outil…), d'une partie mobile, et d'un système de serrage.

provenance du nom : Du vieux-francique 'stok' (« souche d’arbre »)

Usage : Un étau est un dispositif mécanique qui permet la « mise en position » et le « maintien en position » (serrage) d'une pièce.

Matériaux : bois et écorces métal

Associé à : orfèvre ébéniste menuisier (menuisière)

un ustensile de cuisine utilisé dans les laiteries, les burons, les fruitières, entre autres. Récipient à parois percées de trous, il intervient dans la transformation du lait en fromage, et sert à égoutter le caillé.

Une faisselle est faite de matériaux divers comme la terre cuite engobée, le métal (acier zingué, fer-blanc), le plastique, le bois, l'osier, la faïence et existe en tailles diverses. Elle est toujours pourvue de multiples perforations. Le moule peut être de forme carrée, cylindrique ou ronde.

provenance du nom : (XIVe siècle) Du latin 'fiscella' (« petite corbeille, petit panier »), diminutif de 'fiscus' (→ voir fisc) qui donne 'fissele' « petit panier en osier pour faire égoutter les fromages » ou 'foissele' en moyen français.

Matériaux : céramique bois et écorces métal fibres, lianes et brins végétaux

Associé à : fromager

La faucille est un outil de cultivateur utilisé pour moissonner les végétaux.

provenance du nom : (1121) Du latin falcicula (« petite faux »).

Usage : La faucille, qui se tient à une main, précède chronologiquement la faux. Lors de la moisson, le faucheur doit se protéger la main qui tient la javelle des coups de faucille possibles.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : lavandiculteur (lavandicultrice)

Le fendoir de vannier est un objet long d'une dizaine de centimètres souvent en bois, qui sert à fendre le brin d'osier en plusieurs lamelles. Il présente des sortes d'ailettes qui par appui longitudinal sur la base du brin, provoquent l'écartement de la tige en plusieurs quartiers. Ainsi à partir d'une grosse tige on obtient 3 (parfois plus) lamelles utilisables en vannerie.

provenance du nom : Outil qui sert à fendre. Du latin 'findere' (« fendre, ouvrir, crever »).

Matériaux : bois et écorces

Associé à : vannier

une bande de métal recourbée en U servant à protéger de l'usure le dessous des sabots des équidés.

provenance du nom : (Xe siècle) Du latin 'ferrum', le mot apparenté à 'firmus' (« ferme, solide »)

Usage : Selon l'emploi fait du cheval, c'est-à-dire travail ou équitation, et l'état ou pathologie des sabots (ferrure orthopédique), les fers ont différentes formes et sont constitués de matériaux adaptés. Le fer à cheval est réputé pour être un porte-bonheur lorsqu'il est porté.

Matériaux : métal

Associé à : maréchal-ferrant

lourd marteau marteau pour forger les fers des chevaux

provenance du nom : De 'ferret' et -ier.

Matériaux : métal

Associé à : maréchal-ferrant

Un outil de la famille des couteaux. Sa lame ressemble à une feuille format A5.

provenance du nom : Le nom donné à cet ustensile de découpe professionnel dépend des usages locaux.

Usage : Utilisé sur la tranche, il permet de débiter les carcasses. Sa taille et son poids associés à l'élan du mouvement du bras lui offrent une grande force de coupe.

Utilisé à plat, il permet d'écraser l'ail, l'échalote, les noix…

Matériaux : métal bois et écorces cornes,os, ivoire plastique

Associé à : boucher (bouchère)

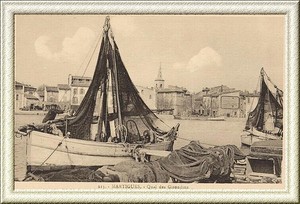

Un filet de pêche est un outil de pêche passif permettant de capturer des poissons, ou certains crustacés (langoustines).

provenance du nom : De 'filet' et 'pêche'.

Usage : Le filet est tendu verticalement dans l'eau et permet de capturer des poissons d'une taille précise grâce aux mailles dimensionnées pour retenir un poisson par la tête ou l'avant du corps. Chaque pêche et chaque espèce pêchée utilise un filet différent par sa couleur, sa taille, la grosseur de son cordage et la dimension de ses mailles.

Des bouées surmontées d'un pavillon permettent de signaler le filet s'il est en surface ou de le retrouver s'il est calé sur le fond.

Matériaux : textile, fil et laine

Associé à : varreur

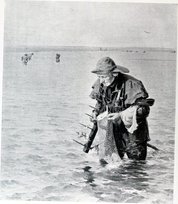

Une foëne est un harpon à long manche terminé par plusieurs branches pointues et, parfois, barbelées, formant un « peigne » plus ou moins large.| Deux grandes familles :

- Celles qui transpercent le poisson. Elles sont munies de brins pointus à section ronde ou carrée le plus souvent pourvues d'un système de retenu du poisson sous forme de barbelures ou d'un ou deux importants ardillons en extrémité.

- Celles qui coincent le poisson. Les brins sont alors plats et leurs cotés qui se font face sont couverts de barbelures. Ces foënes sont destinées à la pêche aux anguilles.

Les dimensions des foënes, le nombre de brins, l'écartement de ces derniers, sont des caractéristiques guidées par le type de pêche, la variété du poisson pêché, les demandes des utilisateurs, mais aussi les réglementations.

provenance du nom : Du latin 'fuscina' (« fourche »). Au XIIe siècle : 'foine' (\fwɛn\).

Usage : Elle est utilisée pour la capture de poissons plats ou de gros poissons, notamment dans la pêche à pied, et en général dans des eaux peu profondes. Son manche peut être équipé d'une cordelette, qui permet de la ramener après avoir été lancée sur le poisson.

La foëne est en particulier très utilisée pour la pêche des anguilles, dans les flaques d'eau laissées par la marée descendante, ou encore dans les herbiers; en effet, comportant de nombreuses dents (sept dents par exemple, voire neuf dents), la foëne permet de capturer sans difficulté ce poisson, difficile à saisir autrement.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : pêcheur (pêcheuse)

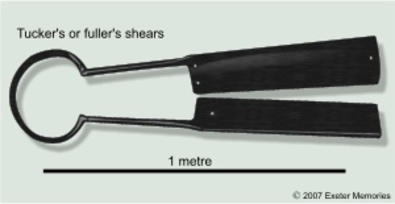

des outils ou instruments de coupe dotés de deux lames qui se chevauchent et travaillent en cisaillement et qui sont réunies par un ressort en acier, le tout formant généralement une seule pièce. La taille de l'outil, et notamment la longueur des lames varie selon les usages.

provenance du nom : Le terme « forces », daté en français d'avant 1135, est un nom féminin pluriel, issu du latin 'forcices', pluriel de 'forcex' qui désignait des cisaille.

Usage : Ces instruments servent notamment en couture et en broderie, dans l'industrie textile, les drapiers utilisaient autrefois des forces de grande taille pour procéder à la « tonte » des draps.

Les forces sont aussi utilisées en jardinage en élevage pour la tonte des moutons et autres animaux à laine.

Matériaux : métal

Associé à : tondeur d'animaux tondeur de draps

Cordelette de chanvre ou de cuir, qui est attachée à une baguette, à un bâton, et dont on se sert pour conduire et pour châtier les chevaux et autres animaux.

provenance du nom : De l’ancien français 'fou' (ou fau), « hêtre » et suffixe -et, c’était d’abord une « petite baguette de hêtre », lui-même du latin 'fagus' (« hêtre »).

Matériaux : bois et écorces cuir, fourrures, cheveux

Associé à : charretier (charretière)

Il existe plusieurs types de fouets : les fouets à main (qui peuvent être de formes diverses), (le fouet rotatif manuel (moins utilisé actuellement, appelé aussi batteur ou tourniquette),le fouet électrique portatif, ou batteur électrique (pour les particuliers),le batteur-mixeur sur pieds (en cuisine professionnelle).

provenance du nom : De l’ancien français 'fou' (ou fau), « hêtre » et suffixe -et, c’était d’abord une « petite baguette de hêtre », lui-même du latin 'fagus' (« hêtre ») → voir 'fayard'.

Usage : Un ustensile de cuisine servant à battre ou mélanger une préparation en incorporant de l'air.

Matériaux : métal bois et écorces plastique

Associé à : pâtissier (pâtissière)

Les faucheurs à la faucille utilisaient des gants de bois préparés pendant les veillées d'hiver. Le gant de bois pouvait comporter trois ou quatre doigts, le pouce devant rester libre pour saisir le javelle, ou un creux unique pour tous les doigts. Le gant se termine par une pointe qui aide à la formation de la javelle.

Usage : Lors de la moisson, le faucheur doit se protéger la main qui tient la javelle des coups de faucille possibles.

Matériaux : bois et écorces

Associé à : agriculteur (agricultrice)

Un grainetier est un meuble de métier comprenant de nombreux tiroirs ou bacs inclinés de profondeur très variable. Ce type de meuble est généralement bas, recouvert d'une tôle. La longueur du meuble entier est normalement importante, directement liée à la taille de la boutique qui l'abritait.

provenance du nom : De 'grainetier' - marchand de graines

Matériaux : bois et écorces

Associé à : grainetier (grainetière)

La hache avait un manche très court terminé par une boule pour contrebalancer le poids du tranchant.

Usage : Une fois les bûches débitées, le sabotier dégrossissait la forme à la hache. Cette

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : sabotier (sabotière)

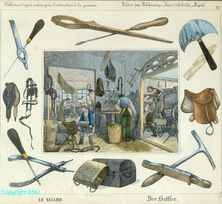

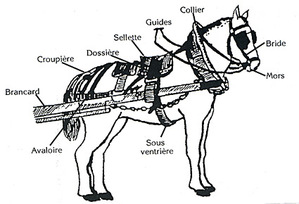

Des harnais peuvent être conçus à l'aide de cordes, mais ils sont généralement composés principalement de pièces de cuir, éventuellement, remplacées ou renforcées par des pièces d'origine synthétique.

Éléments du harnais : la bride, la bricole, le collier, les traits, l''avaloire, la sellette, les guides, ...

provenance du nom : En ancien français 'harnois' (« armure d’hommes d’armes »).

Usage : Le harnais est l'équipement qui permet de lier un équidé à un dispositif à tracter.

Matériaux : cuir, fourrures, cheveux

Associé à : charretier (charretière)

Espèce de hache recourbée, qui sert à planer, à doler le bois.

provenance du nom : Diminutif en -ette de 'hermine'.

Usage : donne la forme du sabot dont entre autres la cambrure ainsi que le talon

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : sabotier (sabotière)

Sorte de panier, ouvrage du vannier, qui a des bretelles et qu’on porte sur le dos.

provenance du nom : Du suisse hutte (« hotte »).

Matériaux : fibres, lianes et brins végétaux

Associé à : hotteur

Tout enfumoir est constitué d’un cylindre pour le foyer, surmonté d’un cône, servant de couvercle qui permet de diriger la fumée. Le soufflet, derrière, permettra d’envoyer de l’air dans le cylindre et stimuler la combustion.

provenance du nom : De 'fumer' avec préfixe en-

Usage : L'enfumoir facilite les interventions de l'apiculteur dans le rucher. Les abeilles sont particulièrement énervées quand des intrus s'approchent de trop près de leur ruche. Afin d'éviter tout risque de piqûre, le producteur procède alors à un enfumage avant d'ouvrir la ruche.

Une fois allumé, l'enfumoir envoie de la fumée vers les abeilles, ce qui a pour résultat de les stresser. Afin de se calmer, elles se dirigent au cœur de la ruche pour manger un peu de miel.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : apiculteur (apicultrice)

Un lavoir est un bassin alimenté en eau généralement d'origine naturelle qui a pour vocation première de permettre de rincer le linge après l'avoir lavé. Il est le plus souvent public, gratuit ou payant selon les communes, mais peut être privé, attaché à une seule maison ou une seule ferme et pouvant être mis à la disposition de voisins moyennant une redevance.

Un lavoir peut être composé de: banc de lavoir, bassins, les dallés abords du bassin, étendoir, pierre à laver.

Matériaux : pierre, argile et matières rocheuses bois et écorces

Associé à : lavandier (lavandière)

Outil ressemblant à un marteau à deux têtes. Le maillet peut être fabriqué dans différents matériaux, le plus souvent en bois mais aussi en caoutchouc, en cuir, plus surprenant en cornes d'animaux ou plus récemment en matière synthétique.

Usage : outil utilisé pour percuter d'autres outils ou des surfaces particulières (tôle, dalles)

Matériaux : bois et écorces cornes,os, ivoire plastique

Associé à : orfèvre

Outil de fer qui a un manche, ordinairement de bois, et qui est propre à battre, forger, cogner, enfoncer. Le marteau est fait d'une tête et d'un manche. La tête est constituée d'une masse métallique, elle agit par inertie, augmentée par la longueur du manche et celle du bras du manipulateur. Un bon marteau est conçu pour que la prise en main corresponde au centre de percussion.

provenance du nom : De l’ancien français 'martel' - Du latin 'martellus', variante tardive de 'marcellus'.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : ferblantier (ferblantière) épinglier (épinglière) coutelier (coutelière) chaudronnier (chaudronnière) dinandier (dinandière) bombagiste fondeur de cloches armurier (armurière) relieur (relieure,relieuse) ébéniste orfèvre tailleur de limes cordonnier (cordonnière) paveur (paveuse)

Usage : Le marteau-pic sert, à percer des trous alignés pour créer une ligne de fracture.

Matériaux : métal

Associé à : carrier

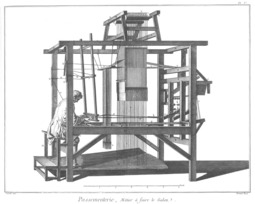

provenance du nom : De l’ancien français 'mestier', lui-même du latin 'ministerium' (« service ») dont est aussi issu 'ministère'..

Usage : Mécanisme, dispositif qui sert à fabrications des galons (i.e. Tissu d’or, d’argent, de soie, de fil, de laine, etc., qui a plus de corps qu’un simple ruban, et que l’on met au bord ou sur les coutures des vêtements, des meubles, etc., soit pour les empêcher de s’effiler, soit pour servir d’ornement.)

Matériaux : bois et écorces

Associé à : passementier (passementière)

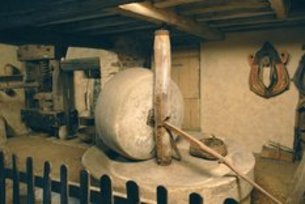

Une meule à grains est un objet technique, traditionnellement en pierre.

provenance du nom : Du latin 'mola'. Pour la meule de foin, l’origine est incertaine ; ce terme provient peut-être d’un mot gaulois de type 'mula' (comparer avec l’irlandais mul).

Usage : Il permet le broyage, la trituration, le concassage, ou plus spécifiquement la mouture de diverses substances.

Matériaux : pierre, argile et matières rocheuses

Associé à : huilier (huilière)

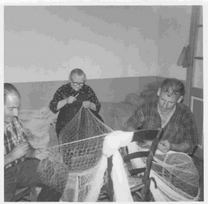

L'instrument qui porte le fil nécessaire au travail sur les alèzes. Elle est faite en bois, en os, en plastique ou en métal et se présente sous différentes formes.

provenance du nom : aiguille - (XVe siècle) Du latin 'acūcula', diminutif de aigu. (XIIe siècle) 'aguille'.|navette - Du latin 'navis' (« navire »).

Usage : La première opération pour réparer ou ramender un filet est de remplir l’aiguille à ramender, de la charger de plusieurs mètres du fil de pêche correspondant bien sûr au fil de pêche dont est fait le filet. Ensuite le marin devra « pousser » l’aiguille et passer, parfois des heures, à réparer, maille par maille, l’avarie du filet. Durant l’opération de ramendage du filet, il y a aussi un autre accessoire indispensable : le couteau, souvent le fameux Opinel.

Matériaux : bois et écorces métal plastique

Associé à : foëneur

Instrument de tisserand, qui sert à porter et à faire courir le fil, la soie, la laine entre les fils de la chaîne du métier à tisser. Elle est mobile et généralement formée d'une pièce de bois allongée et pointue aux extrémités, et creusée d’une cavité garnie d’une broche où s’enfile la canette.|Pour un métier à tisser à tension ou à « poids », la navette peut être simplement une planchette de bois sur laquelle est enroulé le fil.

Les navettes étaient souvent fabriquées à partir de bois de cornouiller sanguin, très dur et de finition très douce.

provenance du nom : 'navis' (« navire »).

Usage : Une navette est un élément de métier à tisser qui est lancé ou glissé entre les fils de chaîne (espace appelé pas ou foulée) afin d'y passer le fil de trame pour réaliser le tissage

Matériaux : bois et écorces cornes,os, ivoire

Associé à : ramendeur (ramendeuse)

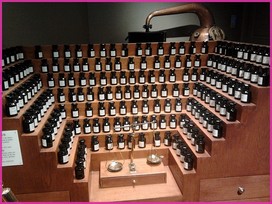

un meuble professionnel destiné à ranger en demi-cercle l'essentiel des flacons de matières premières utilisées par un parfumeur

Usage : Au début du XXe s., les composants odorants sont autant dans la mémoire du parfumeur que sur son orgue à parfums, rangés en demi-cercle autour de lui. Il trouvait ainsi à portée de main, essences de fleurs absolues, essences de plantes aromatiques, résines, baumes et extraits.

Matériaux : bois et écorces

Associé à : parfumeur (parfumeuse)

provenance du nom : Du latin 'pecten' qui a donné 'pigne' en ancien français.

Usage : Cet outil moins courant, apparu au 18éme siècle, a le même rôle que le marteau grain d'orge. Il est adapté à des roches abrasives comme le grés car les dents sont interchangeables et réglables en longueur.

Matériaux : métal

Associé à : tailleur de pierre

Instrument de buis, de corne, d’ivoire, de plastique, etc., qui est taillé en forme de dents.

provenance du nom : Du latin 'pecten' qui a donné 'pigne' en ancien français.

Usage : Sert à démêler et à arranger les cheveux et la barbe.

Matériaux : bois et écorces cornes,os, ivoire plastique

Associé à : coiffeur (coiffeuse)

Pioche légère, instrument de fer courbé et pointu vers le bout, qui a un manche de bois.

provenance du nom : Du latin 'picus' (« pivert »). Les autres sens dérivent de ce sens premier, par analogie avec l’usage que l’oiseau a de son bec.

Usage : On se sert pour détacher des morceaux de rocher et pour creuser la terre.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : carrier tailleur de pierre

outil en forme de tenaille de fer; le mors de cette petite tenaille, c'est-à-dire, l'endroit par où elle pince, est plat.

Usage : On s'en sert pour pincer les nervures, ce qui se fait en approchant avec la pince de chaque coté des nerfs, les ficelles dont le livret est fouetté.

Matériaux : métal

Associé à : relieur (relieure,relieuse)

La plane ou couteau à deux manches est un outil pour le travail du bois. Elle est composée d'une lame semblable à celle d'un couteau, munie de deux poignées, à chaque extrémité de la lame.|Outil tranchant constitué d’une lame montée entre deux poignées utilisé pour tailler en forme et aplanir (planer, dresser avec la plane).

Usage : Elle permet le dégrossissage et le creusage de formes courbes, galbées et même droites. On s'en sert essentiellement pour enlever l'écorce d'un morceau de bois que l'on veut travailler. On manie la plane en la tirant vers soi.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : allumettier (allumettière)

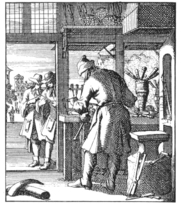

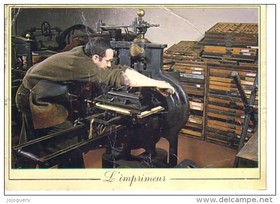

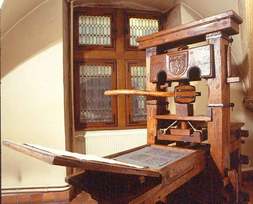

Un dispositif destiné à imprimer des textes et des illustrations sur du papier, en exerçant une forte pression sur la feuille de papier placée sur une forme imprimante, ensemble de caractères en relief ou gravure sur bois, préalablement encrés, de manière que l'encre se dépose sur le papier. L'opération répétée permet d'obtenir un grand nombre d'exemplaires identiques.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : imprimeur (imprimeure)

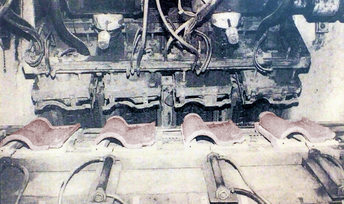

Usage : La terre est transformée en galettes.

Les galettes passent dans une presse pour obtenir la forme de la tuile désirée.

Matériaux : métal

Associé à : tuilier (tuilière)

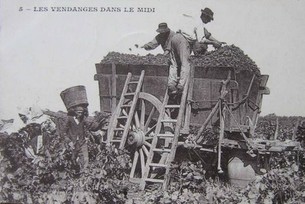

Le pressoir est une machine agricole utilisée pour extraire par pression le jus ou l'huile de certains fruits, graines ou végétaux.

provenance du nom : (1190) Du mot latin pressorium, de premere (« presser »).

Usage : Les pressoirs actuels sont généralement horizontaux, électriques et à vis. La rotation du corps du pressoir fait avancer, l'un vers l'autre (vers le milieu), deux disques sur une vis sans fin. Une autre version, pneumatique, gonfle une ou plusieurs chambres à air, ou bâche, qui peut compresser indifféremment du raisin ou des pommes.

Associé à : huilier (huilière)

Un rabot est un outil formé d'une lame de métal plus ou moins inclinée (le fer) et ajustée dans un corps en bois, appelé dans ce cas « fût», en fer ou en matière synthétique, qui laisse dépasser le tranchant. Un contrefer, légèrement en retrait, brise les copeaux de bois.

provenance du nom : Dérivé de 'rabotte', du moyen néerlandais 'robbe', signifiant « lapin ». Peut-être par allusion à la forme de la lame dépassant de l’objet comme une oreille de lapin.

Usage : Le rabot est tenu fermement à une ou deux mains (voire à deux personnes autrefois) dans des mouvements rectilignes successifs jusqu'à obtention du résultat souhaité. Il est principalement utilisé par le charpentier, le menuisier et l'ébéniste pour aplanir, diminuer une surface de bois, ou faire des moulures et des rainures.

Matériaux : bois et écorces métal

Associé à : menuisier (menuisière) ébéniste tonnelier

Un marteau de tapissier à manche en bois dont le fer comporte deux parties utiles de forme allongée et étroite, adaptée aux clous à enfoncer. Souvent la tête est recouverte de cuivre, afin de ne pas bosseler la fragile tête des clous de tapissier (clous à garnir) et des semences.

provenance du nom : par antonomase de Jean Ramponneau on a d'abord eu des objets dit « à la Ramponeau » pour qualifier des nouveautés (jouets, outils, couteaux,...), puis tout simplement ramponeau.

Usage : Outil pour frapper

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : tapissier (tapissière)

Les repoussoirs prennent de nombreuses formes et appelations variées:

le brunissoir à bout arrondi, il sert le plus souvent comme outil d'ébauche pour déformer le flan sur le mandrin, la cuillère cintrée: plus étroite que le brunissoir, elle est employée pour travailler près des bords ou dans une gorge, la cuillère plate: pour lisser, polir et éliminer les traces laissées par le brunissoir, l'outil crochet: pour les moulures, les bords et l'intérieur des pièces, l'outil à rogner : pour égaliser le bord extérieur du flanc, la molette : pour les bords roulés extérieurs. Il s'agit d'une molette de mise en forme et non de décoration, l'accoloir ou guide arrière: contrairement aux outils précédents qui sont en acier forgé et trempé, l'accoloir est en bois, affûté en biseau pour soutenir le métal au cours de la déformation.

Usage : Associés au tour, il s'agit de réaliser des pièces rondes en révolution. Le repoussoir en acier permet à l'orfèvre de plaquer le métal contre un mandrin de bois dur ou d'acier afin d'obtenir la forme désirée, tout en veillant à conserver constante l'épaisseur du métal sur l'ensemble de la pièce.

Matériaux : bois et écorces cornes,os, ivoire plastique

Associé à : orfèvre

Outil, instrument ou machine possédant une lame dentée (rectiligne ou circulaire) et dont on se sert pour scier.

provenance du nom : Du latin 'secare' (« couper »).

Usage : sert à découper des blocs de glace

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : coupeur de glace

Usage : En reliure traditionnelle (occidentale), le perçage des cahiers se fait avec une scie à grecquer (l'opération s’appelle le grecquage). Les cahiers, les gardes (dites blanches) et les fausses gardes (qui sont aussi des cahiers) sont assemblés et taqués (alignés sous la forme d'un parallélépipède). Le tout est placé entre deux bandes de cartons dans un étau (étau à endosser) dépassant d’un centimètre. On trace au crayon avec une équerre à talon, sur le dos des cahiers, les endroits où l’on va grecquer. Ces emplacements dépendent du type de couture que l’on va réaliser (ficelles, ou ruban). Avec la scie à grecquer on scie l’ensemble des cahiers aux emplacements choisis sur une profondeur variable dépendant de l’épaisseur des cahiers (ne pas aller au delà d’un milimètre).

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : relieur (relieure,relieuse)

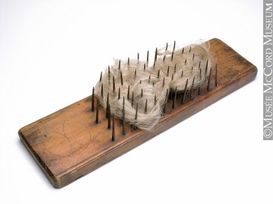

Le séran est une sorte de grande brosse avec des pics métalliques. Cela permet de nettoyer le chanvre et séparer les fibres.

provenance du nom : (fin XIe siècle) En ancien français 'cerens', 'serang', 'serence' « peigne à chanvre », du gaulois 'cērā' (accusatif cēran) « peigne » (→ voir 'caro', « carder » en latin, 'cír' en vieil irlandais, 'kere', génitif kereen en mannois). Du gaulois est aussi issu le romanche 'tschareschar' « sérancer ».

Usage : Pour nettoyer le chanvre et séparer les fibres.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : cordier cardeur (cardeuse)

un outil de jardinage, ressemblant à un couteau ou à un canif dont la lame est recourbée.

provenance du nom : Dérivé de 'serpe' (latin populaire *sarpa, de 'sarpere') avec le suffixe -ette.

Usage : Elle est utilisée pour la découpe de petites branches, la cueillette de fleurs ou de fruits, et pour certaines opérations de greffe de plantes. Une serpette est une petite serpe.

Matériaux : bois et écorces métal

Associé à : tailleur de vigne (tailleuse de vigne)

La sonde à fromage est l'outil de prédilection du maître affineur.

Usage : La pression nécessaire pour enfoncer la sonde dans le fromage le renseigne sur la texture de pâte. La carotte prélevée au moyen de la sonde est ensuite examinée attentivement, palpée et humée. Sa résistance à la cassure (élasticité) est également testée. L'ensemble de ces observations permet de connaître la couleur de pâte des fromages, le stade de maturation des meules et le développement des arômes, ainsi que l'appréciation plus complète de la texture.

Matériaux : métal

Associé à : fromager

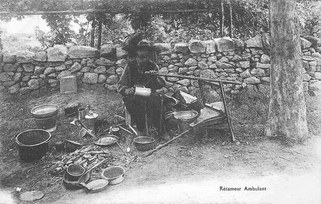

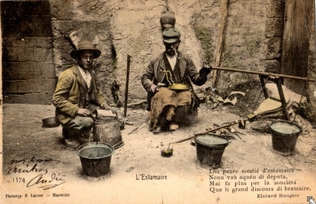

un outil, constitué de cuir, pouvant se replier, pour expulser de l'air, afin d'attiser un feu

provenance du nom : Du latin sufflatus (« souffle, haleine »)

Usage : Instrument servant à souffler, à faire du vent.

Matériaux : bois et écorces cuir, fourrures, cheveux

Associé à : rétameur (rétameuse)

Le taillant peut prendre des formes différentes : droit ou convexe, denté. Dans ce dernier cas, il est dit "bretté", avec des brettures pointues, plates, plus ou moins nombreuses… et des appellations différentes : à grain d'orge, à dent de chien, rustique ou bretture.

provenance du nom : De 'tailler' - En ancien français 'talier', du latin médiéval 'taliare' (sens identique), probablement dérivé du latin classique 'talea' (« bouture, scion ») sachant qu’on a 'taliatura' (« taille des arbres »).

Usage : Il permet de dégrossir un bloc ainsi que d'enlever des épaisseurs en excédent. On l'utilise également pour obtenir une taille de finition esthétique, la taille layée.

C'est donc un outil polyvalent qui peut suffire à lui seul pour tailler des blocs, mais son utilisation est très technique et demande un grand savoir faire.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : tailleur de pierre carrier

Un outil à percussion, ressemblant à un gros marteau ou à une masse. Un marteau à tête et panne très variables : tête creuse concave, à angle rentrant ou en biseau ; panne en pic, en taillant denté ou non.

Usage : C'est un hydride entre un marteau et un pic. Il permet de dégrossir les faces irrégulières des blocs et d'ébaucher les arêtes. Il est difficile à manier et aujourd'hui il ne sert qu'à tailler des moellons.

Matériaux : métal bois et écorces

Associé à : carrier tailleur de pierre

Usage : Les tondeuses sont utilisées pour la tonte des animaux d'élevage (notamment les moutons)

Matériaux : bois et écorces métal

Associé à : tondeur d'animaux

Une ficelle est fixée à un bout à une pédale actionnée au pied. Elle est enroulée autour d'un mandrin. Puis elle est attachée à l'autre bout à une perche ou une lame de bois (comme sur la photo) faisant office de ressort.

Usage : pour tailler la pièce à l'aide d'un crochet

Matériaux : bois et écorces textile, fil et laine

Associé à : escuillier

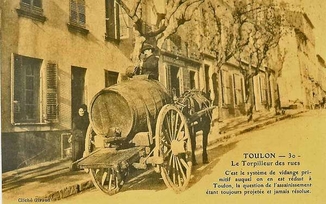

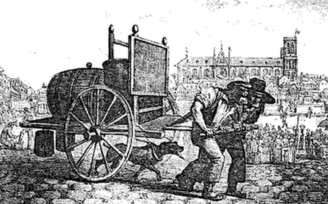

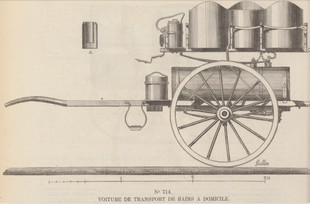

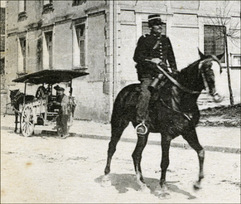

Une charrette à bras ou une voiture attelée - la partie avant recevait les baignoires alors que la partie arrière était réservée au tonneau.

Usage : de l’eau et la baignoire

Matériaux : bois et écorces métal

Associé à : livreur de bain

Usage : pour percer des trous avant de travailler l'intérieur du sabot

Matériaux : métal

Associé à : sabotier (sabotière)

.jpg)