Artisanat et Pratiques Commerciales - Liste des métiers par ordre alphabétique.

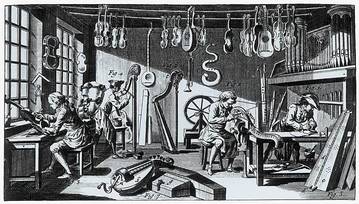

artisan accordant les instruments de musique : orgue, clavecin, piano, harpe, ...

Le travail principal de l’accordeur consiste à assurer « l’accordage », c’est-à-dire à accorder « juste » l’instrument qu’on lui soumet. L’accordeur travaille les sonorités de l’instrument de façon à lui donner les caractéristiques harmoniques voulues.

provenance du nom :

De 'accorder' - Du bas latin 'accordare'

thématiques associées : métier en rapport avec l'art artisanat

groupe d'activités : services

milieu de travail : milieu urbain milieu rural

Références >>

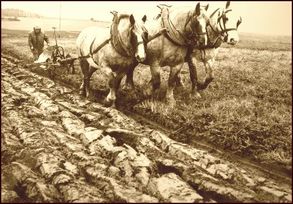

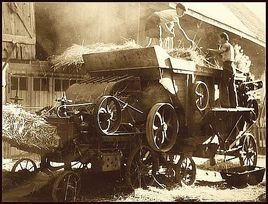

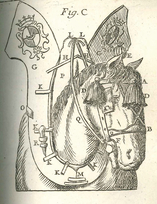

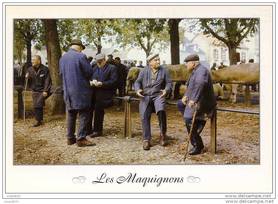

production légumière ou végétale, élevage agricole et aquacole, arboriculture et viticulture, élevage bovin ou équin

provenance du nom :

Du latin 'agricultor' de 'agri' (« de champs ») et 'cultor' (« cultivateur »)

thématiques associées : métier agricole

groupe d'activités : production agricole

milieu de travail : milieu rural

Présence dans le lieu d'exercice : permanente

organisation du travail : travail en groupe

Références >>

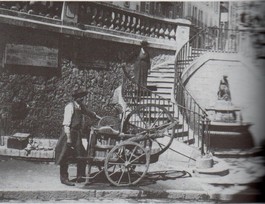

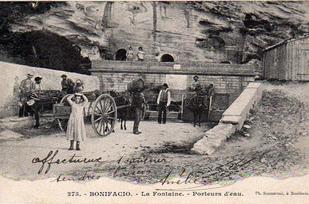

porteur d'eau (midi)

provenance du nom :

De l'occitan ‘aiga’, du latin ‘aquarius’ et ‘aqua’ - De l’indo-européen commun ‘akʷā’ (« eau »).

Un aiguier, en Provence, est aussi une citerne creusée dans la roche et voûtée de pierres, servant à recueillir les eaux de ruissellement.

Un aiguier, en Provence, est aussi une citerne creusée dans la roche et voûtée de pierres, servant à recueillir les eaux de ruissellement.

groupe d'activités : services

milieu de travail : milieu rural milieu naturel

Références >>

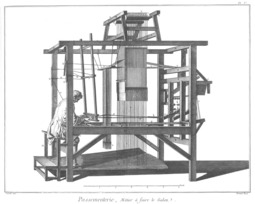

Personne qui fait les aiguillettes (cordons, rubans, etc., ferré par les deux bouts, pour servir à attacher, mais qui ne sert quelquefois que d’ornement) et les lacets.

Aiguillettes se faisait de bon cuirs. Q dater du XV-ème siècle, les aiguillettes jouent un grand rôle, surtout dans le costume masculin.

thématiques associées : ouvrier

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : métal

Références >>

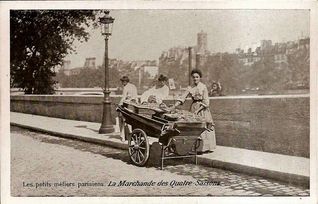

marchand ou cultivateur d'ail

provenance du nom :

Mot composé de 'aille' et -ier - du latin 'alium'.

De l’indo-européen commun ālu- (« amer, poison ») qui donne aussi 'alum' (« Symphytum officinale »), 'helm' (« poison ») en albanais, ālukám- (« bulbe d’ognon ») en sanscrit.

thématiques associées : métier agricole

groupe d'activités : production agricole vente

milieu de travail : milieu urbain milieu rural

Modalités d'apprentissage : apprentissage par le travail

Références >>

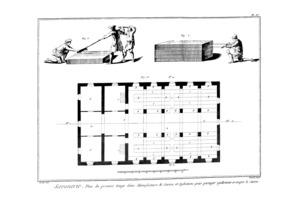

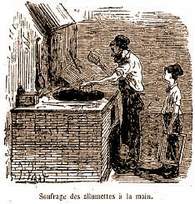

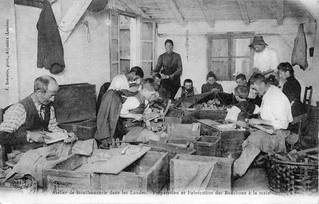

Celui, celle qui fabrique des allumettes.

On fait les allumettes avec le bois sec, sans nœuds. Ils le font sécher au four, puis le coupent, selon la direction des fibres du bois en petites tablettes à laide d'une plane. ...

provenance du nom :

Provient du verbe 'allumer'. Ce nom commun a été créé en 1213 pour désigner des bûchettes qui servaient de petit bois pour démarrer le feu.

Du latin 'lumen' "lumière".

Du latin 'lumen' "lumière".

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : bois et écorces

Références >>

Wiktionnaire

L-B Francœur, François Étienne Molard, Louis Sébastian Lenormand, Pierre Jean Robiquet, M. Payen Dictionnaire technologique, ou Nouveau dictionnaire universel des arts et métiers, et de l'économie industrielle et commerciale [Éditeur : Paris, Thomine et Fortic, 1822-1835., pp. 197-199]

L'ALLUMETTIER

Massey Les AUTES - COPS "AUTREFOIS" [site Web]

L-B Francœur, François Étienne Molard, Louis Sébastian Lenormand, Pierre Jean Robiquet, M. Payen Dictionnaire technologique, ou Nouveau dictionnaire universel des arts et métiers, et de l'économie industrielle et commerciale [Éditeur : Paris, Thomine et Fortic, 1822-1835., pp. 197-199]

L'ALLUMETTIER

Massey Les AUTES - COPS "AUTREFOIS" [site Web]

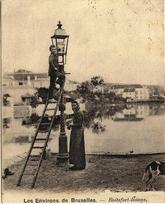

Personne chargée d'allumer le soir et d'éteindre le matin les réverbères (au gaz) dans les rues des agglomérations.

provenance du nom :

Composé de ‘allumeur’ - (du latin populaire ‘alluminare’ – « enflammer ») et de ‘réverbère’ – (Dispositif pour réfléchir la lumière ou la chaleur).

thématiques associées : ouvrier

groupe d'activités : services

milieu de travail : milieu urbain

Présence dans le lieu d'exercice : permanente

Références >>

Celui qui qui cultive des amandiers pour la production d’amande.

thématiques associées : métier agricole

groupe d'activités : production agricole

milieu de travail : milieu rural

Modalités d'apprentissage : école (enseignement collectif),transmission père en fils ou mère en fille

Références >>

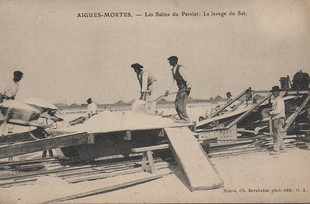

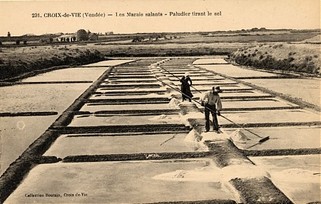

Dans les greniers à sel, employé chargé de mesurer (au minot) et de distribuer le sel.

provenance du nom :

Du mot 'hémine' - mesure de capacité, que à Paris représentait la moitié du setier, sois environ 78 litres.

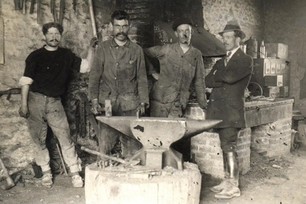

Témoignage : Notre processus de fabrication fait la part belle à l’intervention humaine, au savoir-faire manuel, à l’œil expert de l’artisan. Le recours aux machines est limité : nous utilisons des outillages traditionnels en matière de forge, de gravure ou de polissage. Pour autant, le recours aux technologies modernes n’est pas exclu quand celles-ci s’allient au savoir-faire traditionnel pour améliorer la qualité de nos couteaux.

Pour fabriquer un couteau de A à Z, l’artisan coutelier doit maîtriser de multiples savoir-faire. De la forge à la finition, les étapes sont nombreuses et requièrent une expertise propre. Les principales étapes de la production sont la forge, le montage, l’ajustage, le sciage, le façonnage, le ciselage et le polissage.

La forge est la mise en forme du métal. L’acier est chauffé puis forgé par l’artisan pour fabriquer une lame robuste et tranchante. Une fois forgée, la pièce d’acier est de nouveau montée en température puis trempée dans un bain d’huile qui lui confère dureté et élasticité. Nous proposons plusieurs types d’aciers forgés : inox, carbone ou damas.

L’artisan coutelier prépare et ajuste les pièces métalliques du couteau que sont la lame, le ressort, les mitres et les platines. Le ressort forgé est la partie centrale du manche sur laquelle repose la lame lorsque le couteau est fermé. Le couteau est ajusté en position ouverte et fermée afin de garantir son parfait fonctionnement mécanique et le bon maintien de la lame dont le fil ne doit pas être en contact avec le ressort lors de la fermeture.

La fiabilité du couteau dépend de la précision de cet ajustage.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des manches sont débités à la main. Nous proposons plusieurs types de matières : bois, cornes et minéraux. Nous n’achetons que des matériaux nobles, de première qualité. D’un couteau à l’autre, l’aspect du manche n’est jamais identique car chaque pièce de matière est unique. Le manche est façonné manuellement.

Le ciselage, aussi appelé guillochage, est l’opération par laquelle le coutelier sculpte les parties métalliques du couteau. Le ressort, les platines peuvent être ciselés. Dans le cas du laguiole, on sculpte aussi la mouche qui orne le ressort.

Le polissage donne son éclat au couteau et révèle la matière du manche. Avant d’être expédié, le couteau est affuté, contrôlé et nettoyé.

>

>

Références >>

D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]

P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS

Alfred Franklin Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle [avec une préface de M. E. Levasseur, H. Welter (Paris), 1906]

P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS

Alfred Franklin Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle [avec une préface de M. E. Levasseur, H. Welter (Paris), 1906]

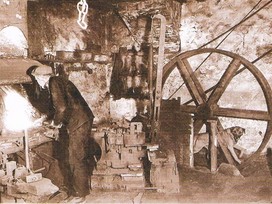

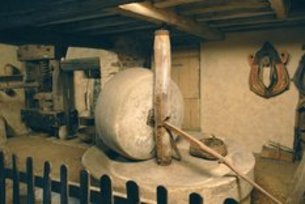

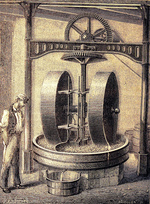

Un amoulageur est un spécialiste de la construction des roues à aubes pour moulin à eau. L'amoulageur mobilise des connaissances en maçonnerie, métallurgie, hydraulique, mécanique, charronnage, charpenterie.

thématiques associées : métier en rapport avec le bâtiment

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

Modalités d'apprentissage : école (enseignement collectif),compagnonnage

Références >>

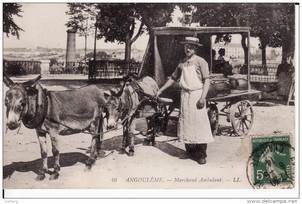

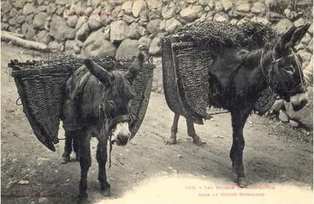

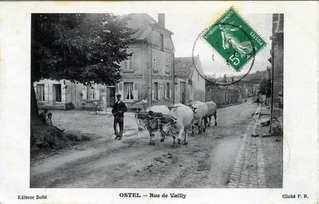

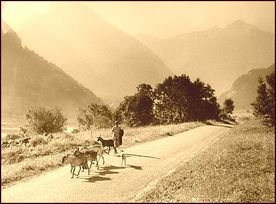

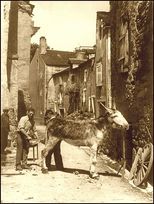

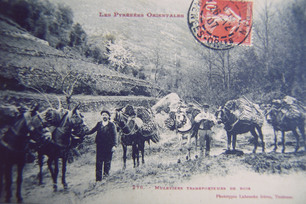

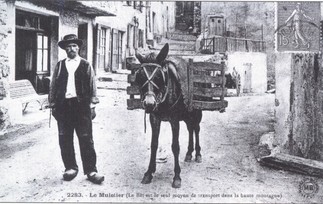

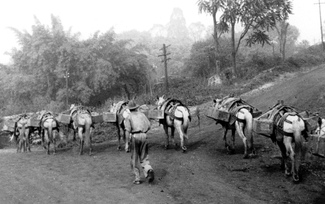

personne qui conduit des ânes,

personne qui loue des ânes pour les excursions des promeneurs,

personne qui loue des ânes pour les excursions des promeneurs,

thématiques associées : métier animalier

groupe d'activités : services

milieu de travail : milieu naturel milieu urbain milieu rural

Références >>

Personne qui élève des abeilles.

provenance du nom :

Du latin 'apis' (abeille), avec le suffixe -culteur.

thématiques associées : métier animalier

groupe d'activités : production agricole

milieu de travail : milieu urbain milieu rural milieu naturel

Témoignage : "Le soin aux abeilles, s'étend de la mise à disposition d'un environnement correct, du choix de l'emplacement du rucher à la lutte contre les maladies et les prédateurs. Les abeilles ont un nouvel ennemi : le frelon asiatique. Pour l'empêcher d'entrer dans la ruche, je mets une porte avec un réducteur. Lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises, je dois nourrir les abeilles. Je leur apporte un sirop composé de 50 % de sucre et 50 % d'eau que j'introduis par un nourrisseur avec un système d'abreuvoir à l'intérieur de la ruche. Je constitue aussi de nouvelles colonies pour renouveler l'élevage. Mes journées sont longues et mes vacances, courtes. Toutefois, je peux faire appel à un service de remplacement composé d'agriculteurs ou à des connaissances, par exemple d'anciens stagiaires. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est le fonctionnement de la communauté des abeilles. Leur mode de communication par phéromones et contact des antennes reste mystérieux."

>Yves, apiculteur dans la région de Grenoble (38)

>Yves, apiculteur dans la région de Grenoble (38)

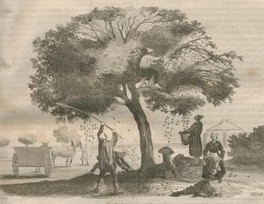

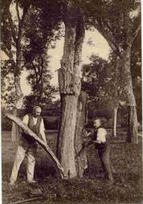

Spécialiste des arbres (fruitiers, d'ornement ou forestiers). L'arboriculteur plante, entretien et soigne les arbres, sélectionne des variétés selon leur fonction (produire des fruits, décorer, reboiser), les terrains, le climat et les autres essences d'arbres déjà présentes ou à venir.

provenance du nom :

Du latin 'arbor', « arbre » avec le suffixe -culteur, « celui qui cultive »

groupe d'activités : production agricole services

milieu de travail : milieu urbain milieu rural

Références >>

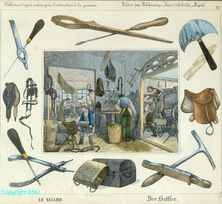

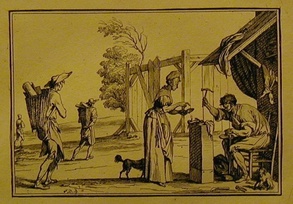

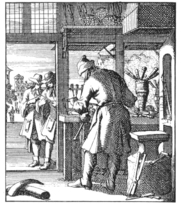

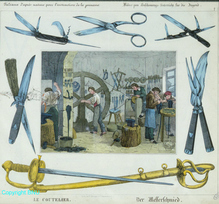

fabricant ou commerçant d'armes et de moyens de défense

Au Moyen Age, l'armurier fabrique des armures (on disait aussi armurier heaumier). Le statut des armuriers est créé en 1407. Avec l'évolution de l'armement, il fabrique des armes blanches ou à feu, en compétition avec les fourbisseurs et les arquebusiers. Aujourd'hui, un armurier est une personne qui répare, modifie, conçoit ou fabrique des armes à feu en suivant les spécifications de l'usine ou du client, en utilisant des outils à main ou des machines. Les heaumiers, du nom du heaume, l'une des pièces principales de l'armure, fabriquaient plus particulièrement des armes défensives, telles que cuirasses, casques, brassards, etc. Les arquebusiers fabriquaient dans le principe des arquebuses; ils confectionnèrent par la suite des fusils, des pistolets et toutes armes propres à lancer des projectiles. Enfin les fourbisseurs fabriquaient les armes blanches, telles qu'épées, lances etc.

Au Moyen Age, l'armurier fabrique des armures (on disait aussi armurier heaumier). Le statut des armuriers est créé en 1407. Avec l'évolution de l'armement, il fabrique des armes blanches ou à feu, en compétition avec les fourbisseurs et les arquebusiers. Aujourd'hui, un armurier est une personne qui répare, modifie, conçoit ou fabrique des armes à feu en suivant les spécifications de l'usine ou du client, en utilisant des outils à main ou des machines. Les heaumiers, du nom du heaume, l'une des pièces principales de l'armure, fabriquaient plus particulièrement des armes défensives, telles que cuirasses, casques, brassards, etc. Les arquebusiers fabriquaient dans le principe des arquebuses; ils confectionnèrent par la suite des fusils, des pistolets et toutes armes propres à lancer des projectiles. Enfin les fourbisseurs fabriquaient les armes blanches, telles qu'épées, lances etc.

provenance du nom :

Armure. On a dit aussi dans l'ancien français 'armoyer', de l'ancien verbe 'armoier'.

Du latin 'armatura' (« ensemble des armes », « armure du soldat »).

Du latin 'armatura' (« ensemble des armes », « armure du soldat »).

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : réparation vente fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : métal bois et écorces

Références >>

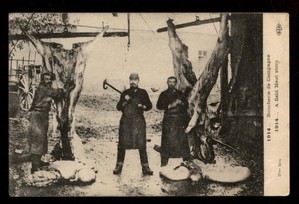

marchand de lard

provenance du nom :

De l’ancien bas vieux-francique 'bako' « lard, coupe du flanc de porc ».

groupe d'activités : vente

Références >>

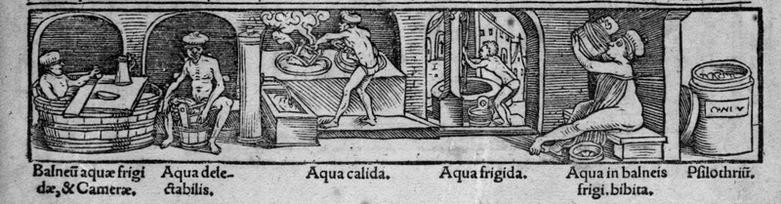

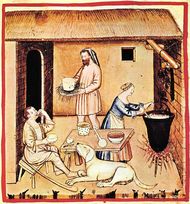

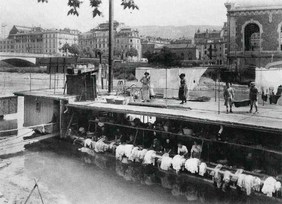

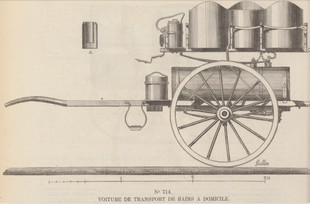

Tenancier ou employé des bains publics.

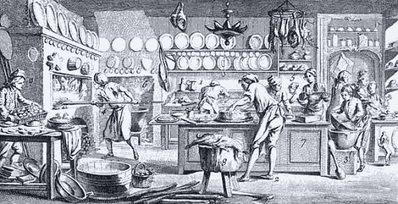

Dans les étuves urbaines, on ne fait pas que se laver, transpirer et se relaxer au chaud. Les étuveurs donnent aussi à manger et à boire aux baigneurs sur des planches de bois permettant ainsi de consommer tout en demeurant dans l'eau. Ces étuves, comme les tavernes, sont des lieux de grande sociabilité.

provenance du nom :

De 'baigner' - en ancien français 'bagner', plus tard refait en 'baigner' d’après bain. Du latin 'balneare', altéré en latin populaire en 'baneare'.

groupe d'activités : services

Témoignage : Notre processus de fabrication fait la part belle à l’intervention humaine, au savoir-faire manuel, à l’œil expert de l’artisan. Le recours aux machines est limité : nous utilisons des outillages traditionnels en matière de forge, de gravure ou de polissage. Pour autant, le recours aux technologies modernes n’est pas exclu quand celles-ci s’allient au savoir-faire traditionnel pour améliorer la qualité de nos couteaux.

Pour fabriquer un couteau de A à Z, l’artisan coutelier doit maîtriser de multiples savoir-faire. De la forge à la finition, les étapes sont nombreuses et requièrent une expertise propre. Les principales étapes de la production sont la forge, le montage, l’ajustage, le sciage, le façonnage, le ciselage et le polissage.

La forge est la mise en forme du métal. L’acier est chauffé puis forgé par l’artisan pour fabriquer une lame robuste et tranchante. Une fois forgée, la pièce d’acier est de nouveau montée en température puis trempée dans un bain d’huile qui lui confère dureté et élasticité. Nous proposons plusieurs types d’aciers forgés : inox, carbone ou damas.

L’artisan coutelier prépare et ajuste les pièces métalliques du couteau que sont la lame, le ressort, les mitres et les platines. Le ressort forgé est la partie centrale du manche sur laquelle repose la lame lorsque le couteau est fermé. Le couteau est ajusté en position ouverte et fermée afin de garantir son parfait fonctionnement mécanique et le bon maintien de la lame dont le fil ne doit pas être en contact avec le ressort lors de la fermeture.

La fiabilité du couteau dépend de la précision de cet ajustage.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des manches sont débités à la main. Nous proposons plusieurs types de matières : bois, cornes et minéraux. Nous n’achetons que des matériaux nobles, de première qualité. D’un couteau à l’autre, l’aspect du manche n’est jamais identique car chaque pièce de matière est unique. Le manche est façonné manuellement.

Le ciselage, aussi appelé guillochage, est l’opération par laquelle le coutelier sculpte les parties métalliques du couteau. Le ressort, les platines peuvent être ciselés. Dans le cas du laguiole, on sculpte aussi la mouche qui orne le ressort.

Le polissage donne son éclat au couteau et révèle la matière du manche. Avant d’être expédié, le couteau est affuté, contrôlé et nettoyé.

>

>

Références >>

D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]

Wiktionnaire

XX baigneur étuviste 18 ème siècle [Le blog de ancetres-metiers-conditions.over-blog.com]

P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS

XX L'étuve au Moyen-âge

Le renoncement au corps [site "Secrets de Beauté, histoire de la cosmétique en France - BIU Santé, Paris"]

Wiktionnaire

XX baigneur étuviste 18 ème siècle [Le blog de ancetres-metiers-conditions.over-blog.com]

P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS

XX L'étuve au Moyen-âge

Le renoncement au corps [site "Secrets de Beauté, histoire de la cosmétique en France - BIU Santé, Paris"]

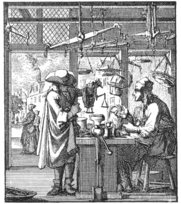

artisan qui fait et vend des balances

provenance du nom :

(1590) Mot composé de balance et -ier. Apparaît au XIIIe siècle dans le sens de « fabricant de balances ».

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente

travaille : bois et écorces métal

Références >>

Wiktionnaire

Idal Productions Matériel de pesage [Matériel de pesage, balance roberval, pesage professionnel, balances industrielles]

ARCOMA - Instruments de mesure - BALANCES ROMAINES XXe - XVIIe [L’Association pour la Recherche et la Conservation des Outils des Métiers de l'Artisanat (A.R.C.O.M.A.)]

Idal Productions Matériel de pesage [Matériel de pesage, balance roberval, pesage professionnel, balances industrielles]

ARCOMA - Instruments de mesure - BALANCES ROMAINES XXe - XVIIe [L’Association pour la Recherche et la Conservation des Outils des Métiers de l'Artisanat (A.R.C.O.M.A.)]

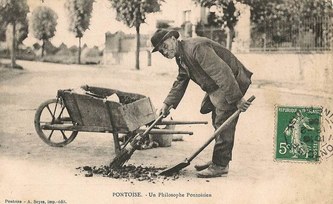

Personne chargé de nettoyer les rues.

provenance du nom :

De ‘balai’ - De l’ancien français ‘balain’ (« genêt à balais »), du gaulois ‘balatno’ « genêt » (cf. breton ‘alannen’ écossais ‘bealaidh’)

thématiques associées : ouvrier

groupe d'activités : services

milieu de travail : milieu urbain milieu rural

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)

Modalités d'apprentissage : apprentissage par le travail

Références >>

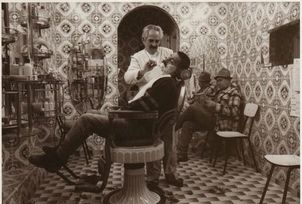

Personne qui coupe les cheveux et la barbe mais qui, avant le XVIIIe siècle (barbier chirurgien) effectue aussi les saignées, pose les ventouses, panse les plaies, etc.

provenance du nom :

Du latin ‘barba’ - de l’indo-européen commun ‘bʰardʰeh’ (« barbe »).

groupe d'activités : services

milieu de travail : milieu urbain milieu rural

Présence dans le lieu d'exercice : intermittente,permanente

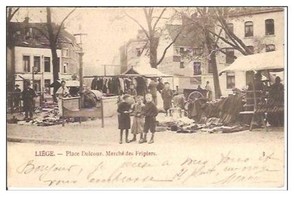

vendeur d'objets divers de faible valeur

provenance du nom :

Du persan بازار, 'bâzâr' (« marché ») ou de l’arabe بازار, 'bâzâr' (« marché »)

groupe d'activités : vente

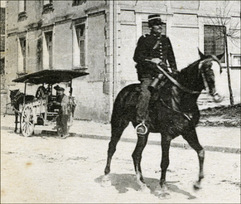

crieur public - profession généralement itinérante, sa fonction consiste à se promener dans la localité, s'arrêter à certains endroits (place publique, balcon de l'hôtel de ville appelé bretèche, carrefour, parvis des églises), annoncer sa présence par un appel sonore (tambour, clochette, trompette...) et commencer à lire son texte.

provenance du nom :

Du vieux-francique *bidil « messager de justice » ; en ancien français 'bedel'.

groupe d'activités : services communication

milieu de travail : milieu urbain milieu rural métier ambulant

Présence dans le lieu d'exercice : intermittente

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé) - En Basse-Bretagne jusqu'à la fin des années 1670, les crieurs se colportaient en criant les informations locales d'une ville, d'un village ou d'un hameau à l'autre, à la manière d'un véritable relais de transmission oral.

Références >>

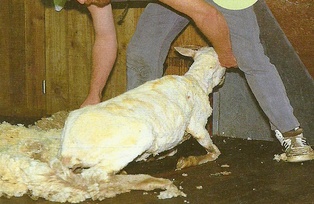

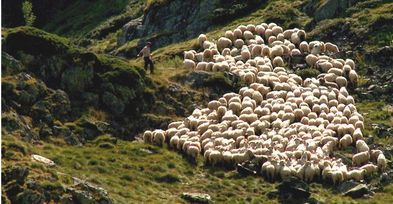

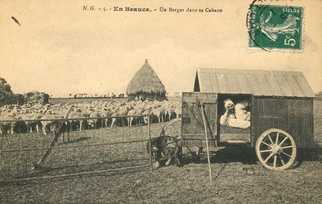

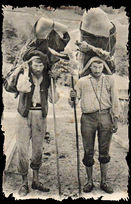

homme qui dirige un troupeau de moutons,

personne qui garde les moutons mais aussi les oies, vaches, cochons et en général tous les animaux de la ferme quand ils sont dans les pacages et pâtures

provenance du nom :

En ancien français bergier et berchier (« gardien de moutons »). Du latin vulgaire berbicarius, dérivé de berbix.

thématiques associées : métier animalier

groupe d'activités : production agricole

milieu de travail : milieu naturel

Présence dans le lieu d'exercice : intermittente

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé) - souvent aidée par un chien de berger

Modalités d'apprentissage : école (enseignement collectif),apprentissage par le travail,auto-formation

Références >>

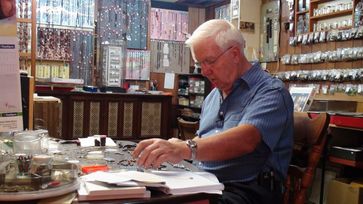

Personne qui fabrique des joyaux et plus largement des objets de parure mettant en valeur des pierres précieuses, des pierres fines, des pierres ornementales et des perles, en utilisant pour les montures des métaux précieux tels que l'or, l'argent le platine, voire le palladium et qui vend des bijoux.

provenance du nom :

(1460) Du breton 'bizoù' (« bague, anneau »), dérivé de 'biz' (« doigt »).

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente

milieu de travail : milieu urbain

travaille : métal pierre, argile et matières rocheuses

Références >>

marchand de châtaignes

provenance du nom :

De 'bogue' - coque épineuse qui enveloppe la châtaigne ou marron

groupe d'activités : vente

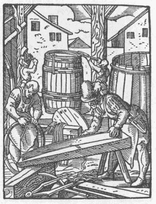

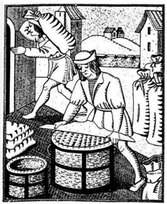

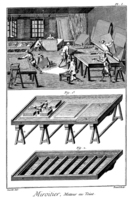

Celui qui fait des boisseaux et divers ustensiles de bois servant au ménage.

A l'origine, le boisselier est fabricant de boisseau (ou boiceau, boesseau, bouesseau). Le boisseau était une mesure pour le grain et les légumes secs. Le boisseau a donné son nom aux boisseliers qui fabriquent non seulement des mesures de capacités en bois, mais aussi des tamis, des seaux, des brouettes, des bacs, des pelles, des lanternes, des pilons, des soufflets etc.

A l'origine, le boisselier est fabricant de boisseau (ou boiceau, boesseau, bouesseau). Le boisseau était une mesure pour le grain et les légumes secs. Le boisseau a donné son nom aux boisseliers qui fabriquent non seulement des mesures de capacités en bois, mais aussi des tamis, des seaux, des brouettes, des bacs, des pelles, des lanternes, des pilons, des soufflets etc.

provenance du nom :

De l’ancien français 'boissel' diminutif de 'boisse' (« mesure de blé dont le boisseau est le sixième »), lui-même du gaulois 'bost'a (« creux de main ») auquel est apparenté le breton 'boz' (« paume de la main »)

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : bois et écorces

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)

Références >>

Celui qui fabrique et vend des couvre-plats, garde-manger, corbeilles, etc. en tissus métalliques.

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente

travaille : métal

Références >>

Ouvrier artificier pour les feux d'artifice.

Un artificier est un spécialiste chargé de la préparation et du tir d'un feu d'artifice. Il est aussi appelé pyrotechnicien. Il les conçoit, les prépare et les tire.

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

Témoignage : Notre processus de fabrication fait la part belle à l’intervention humaine, au savoir-faire manuel, à l’œil expert de l’artisan. Le recours aux machines est limité : nous utilisons des outillages traditionnels en matière de forge, de gravure ou de polissage. Pour autant, le recours aux technologies modernes n’est pas exclu quand celles-ci s’allient au savoir-faire traditionnel pour améliorer la qualité de nos couteaux.

Pour fabriquer un couteau de A à Z, l’artisan coutelier doit maîtriser de multiples savoir-faire. De la forge à la finition, les étapes sont nombreuses et requièrent une expertise propre. Les principales étapes de la production sont la forge, le montage, l’ajustage, le sciage, le façonnage, le ciselage et le polissage.

La forge est la mise en forme du métal. L’acier est chauffé puis forgé par l’artisan pour fabriquer une lame robuste et tranchante. Une fois forgée, la pièce d’acier est de nouveau montée en température puis trempée dans un bain d’huile qui lui confère dureté et élasticité. Nous proposons plusieurs types d’aciers forgés : inox, carbone ou damas.

L’artisan coutelier prépare et ajuste les pièces métalliques du couteau que sont la lame, le ressort, les mitres et les platines. Le ressort forgé est la partie centrale du manche sur laquelle repose la lame lorsque le couteau est fermé. Le couteau est ajusté en position ouverte et fermée afin de garantir son parfait fonctionnement mécanique et le bon maintien de la lame dont le fil ne doit pas être en contact avec le ressort lors de la fermeture.

La fiabilité du couteau dépend de la précision de cet ajustage.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des manches sont débités à la main. Nous proposons plusieurs types de matières : bois, cornes et minéraux. Nous n’achetons que des matériaux nobles, de première qualité. D’un couteau à l’autre, l’aspect du manche n’est jamais identique car chaque pièce de matière est unique. Le manche est façonné manuellement.

Le ciselage, aussi appelé guillochage, est l’opération par laquelle le coutelier sculpte les parties métalliques du couteau. Le ressort, les platines peuvent être ciselés. Dans le cas du laguiole, on sculpte aussi la mouche qui orne le ressort.

Le polissage donne son éclat au couteau et révèle la matière du manche. Avant d’être expédié, le couteau est affuté, contrôlé et nettoyé.

>

>

Références >>

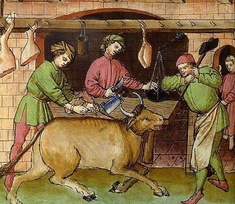

Celui qui tue des bœufs, des moutons, ou tout animal d’élevage et qui en vend au détail la chair crue.

Le boucher désosse les carcasses, découpe la viande en morceaux pour la présenter à la vente au détail. Il vide et nettoie également les volailles, les lapins et les gibiers.

provenance du nom :

(Fin du XIIe siècle) En ancien français 'bochier' « celui qui tue les animaux destinés à la consommation » ou 'boucier' « marchand de viande » ; attesté au treizième siècle au sens de « bourreau ». Dérivé de bouc avec le suffixe -ier, le 'boucher' étant à l'origine chargé d'abattre des boucs.

thématiques associées : métier de bouche

groupe d'activités : vente fabrication et transformation d’objet et produits

Références >>

Ouvrier dont le métier est de fabriquer des bouchons de carafe.

travaille : verre

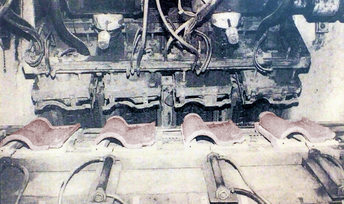

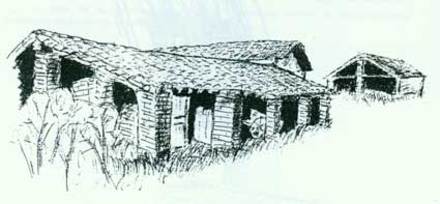

Témoignage : ...On extrait l’argile en hiver. Le tuilier invitait des amis ou employait quelques journaliers pour extraire la « terre » (l’argile) par pallier. Le trou que l’on creusait n’était pas forcément très grand mais il pouvait être assez profond parfois.

On fabrique les tuiles en été, lorsqu’il n’y a pas de gel, et parce que la température plus clémente rend l’argile plus malléable. L’argile était quand même le plus souvent à fleur du sol, il y avait peu de terre à découvrir. On creusait le premier pallier sur environ 1 à 2 mètres, puis le deuxième et le troisième au maximum mais cela devenait très pénible. On laissait la « terre » sur le côté.

On passe la « terre » dans un broyeur technique vieille de 100 ans au moins, qui casse les cailloux puis dans le malaxeur qui brasse la pâte.

La pâte ressort au bout du malaxeur par une filière qui sert de matrice. Elle donne une forme à la tuile (courbe pour toiture ou tuile faîtière ) ou à la brique (3, 4, 6 ou 9 trous pour cloison ou mur).

On fabriquait également le macaron, une brique réfractaire pour les cheminées avec un moule ainsi qu’une brique réfractaire plus petite d’environ 2 cm d’épaisseur pour les fours à pain.La boule de terre mise dans le malaxeur ressort aplatie grâce à un contrepoids.Pour ne pas abîmer la tuile à la sortie, on utilisait un instrument en bois : le corbet. La tuile était déposée ainsi dans le chariot et mise à sécher dans les claies un certain temps. Le temps de séchage dépendait totalement du climat. Pour optimiser le temps de séchage, les hangars étaient très bas, afin que l’air passe.

Dans toute la commune du Tâtre, on peut voir des traces de trous. En général, ils se bouchaient naturellement avec des végétaux ou avec de l’eau. Ce n’est que très récemment qu’on s’est préoccupé de reboucher les trous formés par l’extraction de la terre.

>la commune du Tâtre,LES TUILERIES DU TÂTRE,

>la commune du Tâtre,LES TUILERIES DU TÂTRE,

Références >>

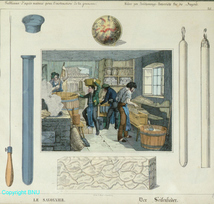

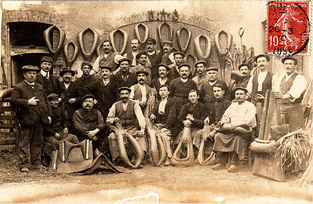

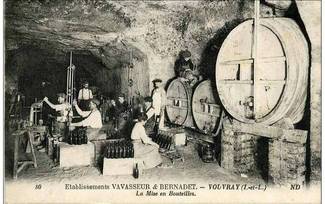

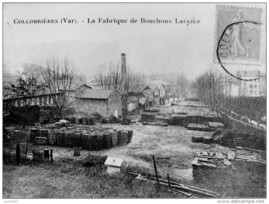

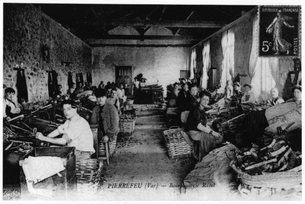

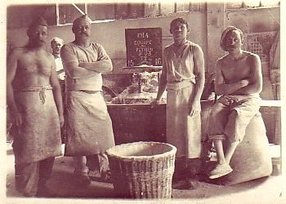

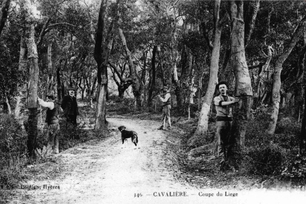

Celui qui fait, qui vend des bouchons de liège pour les bouteilles.

thématiques associées : ouvrier

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : bois et écorces

Modalités d'apprentissage : autre - manufacture

Références >>

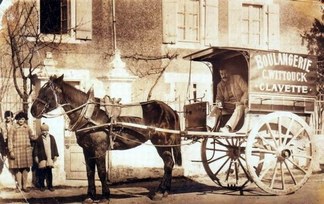

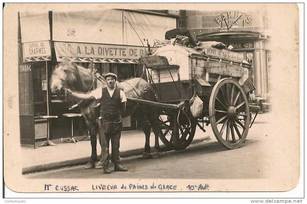

Personne dont le métier est de fabriquer le pain et celui qui vend le pain.

provenance du nom :

Du picard 'boulenc' (« celui qui fabrique des pains ronds »), attesté vers 1100 en latin médiéval sous la forme 'bolengarius', 'bolengerius' ; devient, vers 1170 'bolengier' puis (1299) 'boulanger'.

Du francique 'bolla' « pain rond ».

thématiques associées : artisanat métier de bouche

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente

milieu de travail : milieu urbain milieu rural

Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan,école (enseignement collectif)

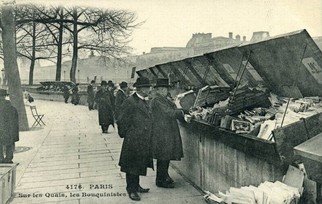

Celui, celle qui achète des vieux livres pour les revendre - un libraire de livres anciens et d'occasion.

provenance du nom :

Dérivé de 'bouquin' - Du moyen néerlandais 'boeckin' (« petit livre »)

groupe d'activités : vente

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)

Références >>

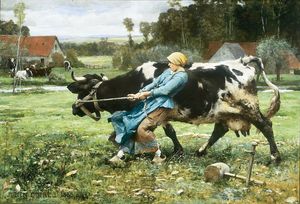

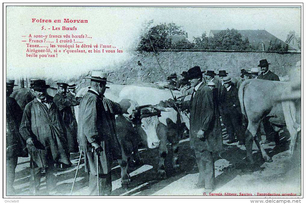

Personne qui s’occupe, garde ou conduit des bœufs ou des vaches.

provenance du nom :

Du bas latin 'bo(v)arius' qui aurait eu le sens de « marchand de bœuf » ou de « gardien de bœuf » selon les régions.

thématiques associées : métier animalier

groupe d'activités : services

milieu de travail : milieu urbain milieu rural

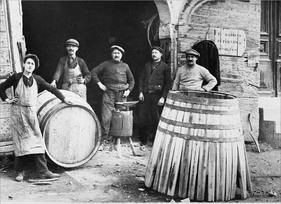

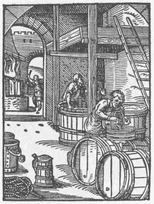

fabriquant de bière

provenance du nom :

Du latin populaire *braciare, de braces (« blé blanc, malt »), apparenté à braise (« drêche »), brai. Le sens étymologique est proche de « (faire) fermenter »

thématiques associées : métier de bouche

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

Présence dans le lieu d'exercice : permanente

Modalités d'apprentissage : compagnonnage,transmission père en fils ou mère en fille - De la fin du quinzième siècle la durée de l’apprentissage fut fixée à trois ans ; ce temps révolu, en payant soixante sous à la communauté et en faisant son chef-d’œuvre en présence des jurés, on devenait maître.

A la fin du dix-huitième siècle L’apprentissage durait cinq années, et en outre, avant de passer maître, il fallait être trois ans compagnon et faire ensuite un chef-d’œuvre. Chaque maître ne pouvait avoir qu’un seul apprenti ; s’il en avait deux, l’un devait commencer sa première année quand l’autre entrait dans sa cinquième. Les fils de maître avaient le privilège d’ouvrir boutique en faisant simplement le chef-d’œuvre en présence des jurés.

Références >>

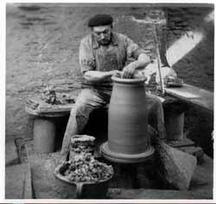

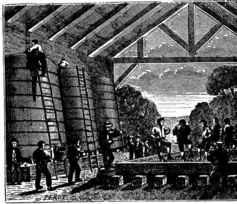

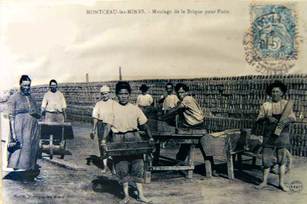

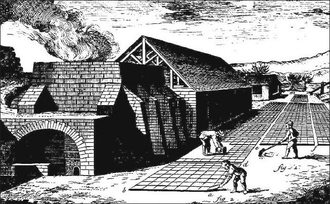

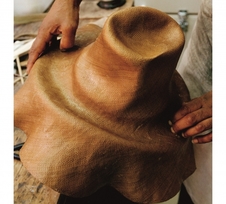

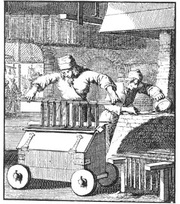

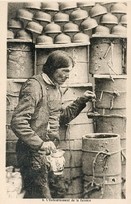

Celui qui fait ou qui vend de la brique.

Après l’avoir épurée, le briquetier malaxe l’argile pour la rendre homogène. Il l’étire en un boudin calibré, coupé à la longueur désirée. Le séchage s’effectue durant quatre jours à 90° C et la cuisson dans des fours tunnels durant trois jours à une température variant entre 570°C et 1050°C.

provenance du nom :

Emprunté du moyen néerlandais 'bricke', 'bricke' (« brique ») du verbe moyen néerlandais 'brecken' (« briser »). La brique étant caractéristique des Flandres.

Le terme est attesté en 1204, sous sa forme en ancien français 'brike' (« palet »), puis a dès la fin du XIIIe siècle, avec le sens qu’on lui connaît aujourd’hui. Il désigne également un morceau, une miette. le terme 'brike' est plutôt du nord, mais une forme 'briche' est attestée ailleurs.

thématiques associées : métier en rapport avec le bâtiment

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

Présence dans le lieu d'exercice : permanente

travaille : pierre, argile et matières rocheuses

organisation du travail : travail en groupe - La briqueterie doit être placée dans un site favorable : terrain plat, bien ventilé, à proximité de l'eau et d'un filon d'argile.

Les établissements étaient petits, toujours couplés avec une exploitation agricole. Il s'agissait pour le briquetier d'une activité complémentaire et saisonnière.

Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan - La transmission du savoir-faire s’effectue au sein des manufactures, par les artisans briquetiers eux-mêmes.

Témoignage : ... Le travail de l'argile commençait en automne. Dans la carrière, la terre était abattue et laissée sur place tout l'hiver. La pluie, la neige, le gel allaient la déliter… Au printemps, avant Pâques, elle était émiettée. L'opération se faisait à l'origine au sabre sur un plateau de bois. Ensuite un manège dallé fut utilisé. La terre était longuement piétinée par des animaux : vaches, chevaux… On se souvient encore, paraît-il, du fameux "cheval gris" de Saint-Médard. Un bandeau sur les yeux et un sac sous la queue pour éviter le crottin, il tournait longuement. La glaise était mouillée pour être bien pétrie, "patiassée" selon la belle expression locale. Il fallait enlever avec soin les cailloux "plus gros qu'un œuf de pigeon". C'était la règle. Mais parfois les pigeons étaient de belle taille ou alors l'ouvrier inattentif, précise malicieusement notre guide. La terre était ensuite mise dans une fosse à l'abri des intempéries pour le mûrissement, une sorte d'homogénéisation.

Ensuite la mise en forme dans un cadre souvent en bois se faisait à la main, à la truelle ou au battoir. Souvent c'était le travail d'adolescents et d'enfants. Ejectée avec les pouces (on voit encore les empreintes), la brique était portée au séchoir ou, à la demande, à la presse, toujours avec une main-d'œuvre juvénile. Un adulte maniait la lourde machine qui compactait et donnait l'empreinte.

Après un temps variable de séchage, le four était bourré des produits à cuire : plus de 30 000 pièces. Il est souvent carré et mesure 4 m sur 4 avec 6 à 7 m de hauteur. D'abord les briques, éléments stables, empilées avec soin en ménageant des tunnels pour mettre le combustible puis les tuiles rangées en faisceaux. Les ouvertures étaient bouchées. Le feu était allumé et alimenté par les "alandiers" ou bouches à feu. Il fallait d'énormes quantités de bois, bois de chauffage, non utilisable comme bois d'œuvre. Ce ne pouvait pas être du chêne. Il coûtait trop cher et son tanin tachait les briques.

Ensuite le temps des "fumées blanches" arrivait : deux ou trois jours de feu modéré pour finir le séchage. Quand la fumée devenait grise, il était temps de pousser le feu, progressivement, jusqu'à 900 degrés. Pendant combien de temps ? Tout était variable, évalué par le briquetier. Aucun pyromètre, pas d'appareil compliqué. L'expérience, le savoir-faire étaient très importants. Trois ou quatre craquements indiquaient que la cuisson avançait. Les produits se tassaient à cause du retrait des matériaux. Il y avait, bien sûr, de temps en temps des ratés, de la casse. Des briques trop cuites se vitrifiaient, des tuiles se soudaient entre elles. C'étaient les aléas du métier. Un peu comme le boulanger qui manque une fournée ! ...

>Paul Robert, Musée de la brique de Champdieu

>Paul Robert, Musée de la brique de Champdieu

Références >>

Wiktionnaire

Paul Robert, Joseph Barou Musée de la brique de Champdieu

Le patrimoine industriel de Poitou-Charentes: La fabrication des tuiles et des briques [Le patrimoine industriel de Poitou-Charentes, L'nventaire général du patrimoine culturel de Poitou-Charentes © Région Poitou-Charentes, 2007-2012 Les ressources naturelles > La terre > La fabrication des tuiles et des briques]

Paul Robert, Joseph Barou Musée de la brique de Champdieu

Le patrimoine industriel de Poitou-Charentes: La fabrication des tuiles et des briques [Le patrimoine industriel de Poitou-Charentes, L'nventaire général du patrimoine culturel de Poitou-Charentes © Région Poitou-Charentes, 2007-2012 Les ressources naturelles > La terre > La fabrication des tuiles et des briques]

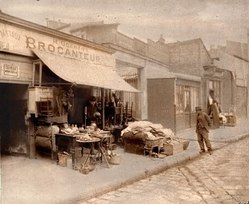

commerçant spécialisé dans l’achat et la vente d’objets anciens

provenance du nom :

De 'brocanter' - Du bas-latin 'abrocamentum', « action d'acheter en gros et de revendre en détail ». Origine inconnue ou obscure,

groupe d'activités : vente

Références >>

Personne qui celui qui réalise des broderies, i.e. qui garnit au moyen d’une aiguille de dessins en relief d’or, d’argent, de soie, de laine ou plus souvent de coton.

provenance du nom :

De 'broder' - De l’ancien français 'brosder', 'broisder', de l’ancien bas francique 'brosdôn', composition de 'borst' « soie (de sanglier, cochon) » et de 'brordôn' « broder » (cf. allemand Borste « soie de sanglier » ; vieux saxon 'brordôn' « broder, décorer », 'brord' « aiguille »)

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

milieu de travail : milieu urbain milieu rural

travaille : textile, fil et laine

Références >>

Celui, celle qui fabrique ou vend des brosses. La brosserie traditionnelle concerne la fabrication des brosses à cheveux, brosses de toilettes (brosse à dents, brosse à ongles, brosse de maquillage etc.), brosses à habits, pinceaux, brosses de ménage, balais et plumeaux. Le brossier utilise plexiglas, rhodoïd, bois précieux et autres matériaux naturels. Une fois sciée, l’ébauche est façonnée à la main. Après le polissage, il procède au perçage et contreperçage des logements où sont fixées les touffes de soies animales ou loquets.

provenance du nom :

(XIIe siècle) De l’ancien français 'broce' (« broussaille, menu bois, broutille ») dont le sens s'est conservé dans le verbe 'brosser', en langage de chasse : « courir à travers des bois épais ». L'espagnol a 'broza' (« déchet d'arbre »). On peut aussi le rapprocher de l’occitan 'brusc' et de 'bruyère'.

Le mot provient du vieil allemand 'burst, brusta' (par métathèse du R) signifiant « quelque chose de hérissé » d'où le sens de « touffe de poils, de cheveux, soies » dont la forme primitive pointe encore dans à rebours (« à contre-poil ») transposé en 'rebrousser'; 'Bürste' en allemand moderne.

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente

travaille : bois et écorces cuir, fourrures, cheveux fibres, lianes et brins végétaux

Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan

fabricant de cannes

provenance du nom :

Du latin canna (« roseau »).

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : bois et écorces

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)

Références >>

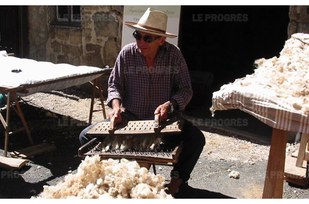

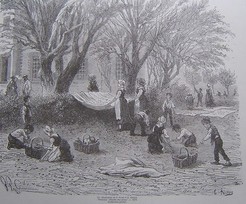

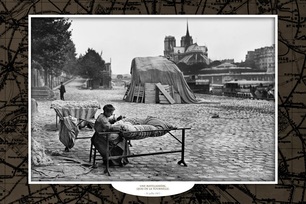

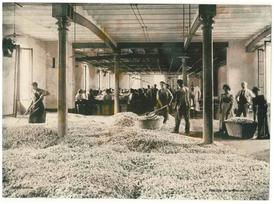

Celui, celle qui carde, c'est-à-dire qui démêle des fibres textiles et les peigne à l'aide d'une carde.

provenance du nom :

Du latin 'carduus', « chardon », et du bas-latin 'cardo', « instrument à carder », employé à carder la laine.

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : services fabrication et transformation d’objet et produits

milieu de travail : métier ambulant

travaille : fibres, lianes et brins végétaux

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé) - Le cardeur passait le plus souvent à partir du printemps pour découdre les matelas, carder les fibres textiles et recoudre les matelas. L'artisan se déplaçait avec sa carde au domicile du client et travaillait le plus souvent à l'extérieur à cause de la poussière dégagée.

Références >>

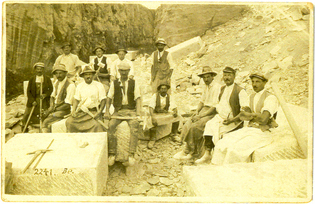

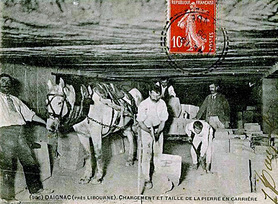

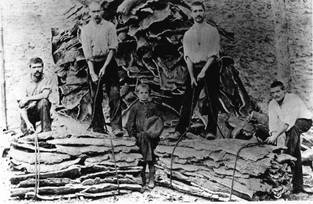

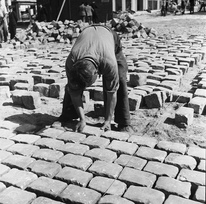

Celui, celle qui exploite une carrière ou un ouvrier travaillant dans une carrière pour l’extraction de matériaux de construction. Le carrier est le premier artisan à travailler la pierre. Sans lui, tailleurs de pierre, sculpteurs, paveurs… n'auraient pas de matière première à transformer.

provenance du nom :

Dérivé de 'carrière' - Du vieux français 'quarrière', du latin populaire 'quadraria', « lieu où l’on taille les pierres », de 'quadrus', « carré ».

thématiques associées : métier en rapport avec le bâtiment

groupe d'activités : exploitation et extraction des ressources naturelles

travaille : pierre, argile et matières rocheuses

organisation du travail : travail en groupe

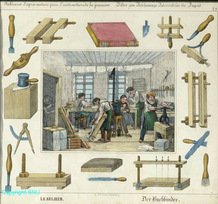

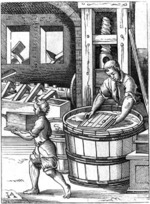

fabricant et/ou vendeur de cartes à jouer et tarots

provenance du nom :

Du latin 'charta' (« papier, écrit, livre »), lui-même du grec ancien χάρτης 'kartès' (« feuille de papyrus ou de papier »)

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan,compagnonnage - Comme dans la plupart des métiers, il était défendu d’avoir plus d’un apprenti, et les maîtres ne devaient pas se prêter leurs compagnons. Tous les maîtres cartiers devaient avoir une marque différente ; du reste le valet de trèfle portait toujours le nom du fabricant. Enfin, pour faire observer les règlements la communauté élisait tous les ans deux jurés. On voit que l’organisation n’était pas des plus compliquées : c’est ce que l’on constate toujours quand on a affaire à une corporation peu ancienne.

Références >>

Producteur de châtaignes.

provenance du nom :

Du latin 'castanea' (« châtaigne ») et 'culture'.

thématiques associées : métier agricole

groupe d'activités : production agricole

milieu de travail : milieu naturel

Présence dans le lieu d'exercice : permanente

organisation du travail : travail en groupe - Travaux d'hivers - travail sur les arbres, élagage des arbres, sévère pour les arbres fortement atteint ou plus léger par la coupe des branches mortes pour les autres.

Début du greffage aux alentour du 15 mars en fonction de la montée de sève. Suite du greffage jusqu'à la mi-avril, entretien des greffes toutes les semaines, enlèvement des liens qui maintiennent les greffons des greffes en couronne, pour les greffes de mars et qui ont bien démarrées, élimination des gourmands, badigeonnage des points de greffe.

Mais et juin - entretien des greffes.

Pose des ruches à la mi- juin.

Juillet-aoûy - travaux d'entretien sur les greffes, tailles.

Septembre - Préparation de la récolte par la coupe des mauvaises herbes et des fougères, la coupe doit être très rase pour éviter que les châtaignes restent sur un gazon d'herbe et donc dans l'humidité les jours de rosée. Chute des premières châtaignes vers le 25 septembre, elles sont rapidement dégustées par les sangliers qui souvent mangent les bogues avant même leur tombée au sol.

Références >>

Faiseur ou marchand de ceintures, ceinturons ou baudriers.

provenance du nom :

Du latin 'cingere' (« ceindre, entourer »).

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente

travaille : cuir, fourrures, cheveux

Références >>

Ouvrier qui fait de grosses chaînes, par opposition au 'chaînetier', qui fait de petites chaînes.

provenance du nom :

(1795) Du français 'chaîne' - Du latin 'catena' qui donne l'ancien français 'caiene', 'chaiene', 'chaene'.

thématiques associées : ouvrier

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : métal

Références >>

associé au métier de gantier. Le chamoiseur travaillait le cuir (en général à l’aide d’huile de poisson) afin de le rendre aussi souple que la peau de chamois.

provenance du nom :

En ancien français 'camois', d’un pré-roman alpin 'kamōke', attesté chez Polemius Silvius sous la forme 'camox', apparenté à 'camoscio' en italien, 'camoç' en occitan.

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : cuir, fourrures, cheveux

Références >>

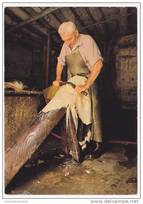

Fabricant ou marchand de chandelles. Le chandelier, travaille avec du suif. Celui-ci est obtenu à partir de graisses animales fondues et clarifiées ou épurées. Le chandelier se cantonne à la transformation du suif en chandelle.

Le suif le meilleur pour faire les chandelles, est le suif de mouton; cependant comme il est très solide on peut y mélanger partie égale de suif de bœuf, sans altérer la bonté des chandelles.

Le chandelier ne fabrique pas seulement les chandelles, mais souvent les vend ou les fait vendre

provenance du nom :

De 'chandelle' avec le suffixe -ier.

Du latin 'candela' (« chandelle ») - de 'candeo' (« briller »)

thématiques associées : artisanat ouvrier

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente

travaille : suif

Références >>

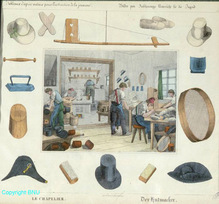

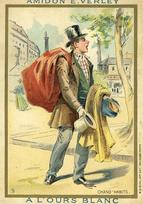

fabricant ou commerçant en chapeaux

Le chapelier fabricant réalise des chapeaux en série : sur des formes en bois (travail au plateau), à la presse sur des formes en aluminium (travail à la pédale), en assemblant des tresses sur des machines chaînette, en assemblant des pièces de tissu sur des piqueuses plates.

Chapelier et modiste, bien que réalisant le même produit, ont une conception différente du chapeau et font appel pour sa fabrication à des savoir-faire qui leur sont propres. Le chapelier travaille surtout le feutre, la paille et le tissu. Il produit en grande série ou en série limitée des chapeaux classiques d'homme et de femme. Le travail du modiste relève de la création et du domaine artistique. Le chapeau est conçu comme un objet unique principalement destiné aux femmes. Un professionnel qui est à la fois chapelier et modiste est parfois appelé " fantaisien ". Le chapelier réalise des chapeaux en une seule pièce : bords et calotte (partie supérieure du chapeau) forment un tout. Il prend les mesures du volume de la tête du client.

Chapelier et modiste, bien que réalisant le même produit, ont une conception différente du chapeau et font appel pour sa fabrication à des savoir-faire qui leur sont propres. Le chapelier travaille surtout le feutre, la paille et le tissu. Il produit en grande série ou en série limitée des chapeaux classiques d'homme et de femme. Le travail du modiste relève de la création et du domaine artistique. Le chapeau est conçu comme un objet unique principalement destiné aux femmes. Un professionnel qui est à la fois chapelier et modiste est parfois appelé " fantaisien ". Le chapelier réalise des chapeaux en une seule pièce : bords et calotte (partie supérieure du chapeau) forment un tout. Il prend les mesures du volume de la tête du client.

provenance du nom :

Du latin 'capellus', dérivé de 'cappa' (capuchon)

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente

travaille : fibres, lianes et brins végétaux textile, fil et laine

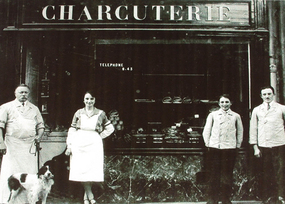

Personne qui prépare et qui vend alimentaires à base de viande et d'abats, crues ou cuites.

La charcuterie concerne outre la viande de porc, diverses viandes, notamment de gibier (terrines et saucisson de sanglier, par exemple), de bœuf (viande des Grisons), de volaille (rillettes d'oie, de canard, jambon de dinde, terrine de lapin).

provenance du nom :

(1464) chaircuitier, de 'chair' et 'cuit'.

thématiques associées : métier de bouche artisanat ouvrier

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

Références >>

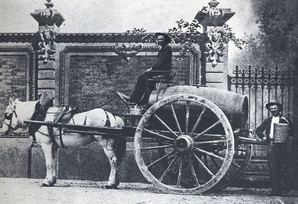

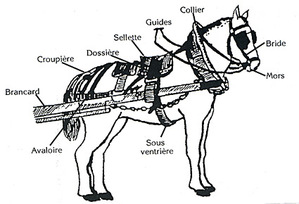

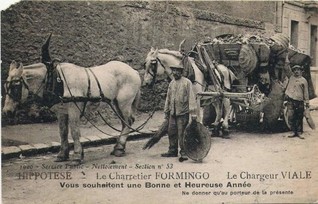

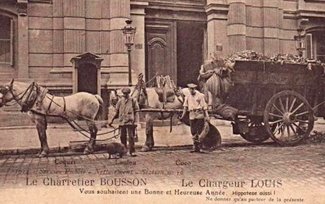

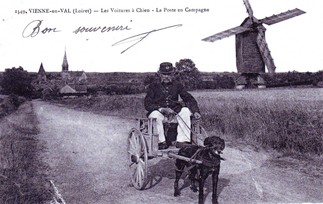

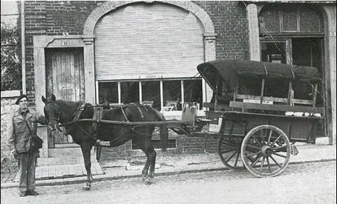

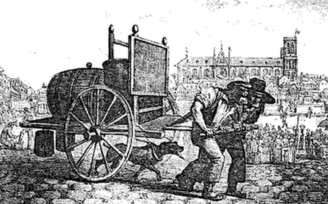

Personne qui conduit une charrette.

provenance du nom :

De ‘charrette’, le diminutif de ‘char’ - du gaulois transalpin ‘carros’ (« char(rette) à quatre roues »), d’où le latin ‘carrus’ (« char »).

thématiques associées : métier animalier

groupe d'activités : services

milieu de travail : milieu urbain milieu rural milieu naturel métier ambulant

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé),travail en groupe

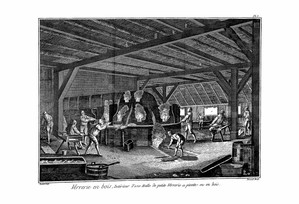

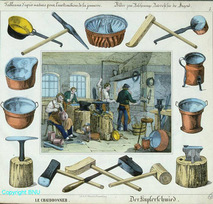

Un métier désignant à l'origine celui qui réalise des chaudrons, puis par extension les personnes qui réalisent des enveloppes de corps creux, en métal, et/ou en matière plastique, de toutes natures et toutes destinations. Il/elle façonne les pièces de métal pour leur donner forme... Il/elle travaille à la main, avec une précision d’artisan.

thématiques associées : artisanat ouvrier

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : métal

Références >>

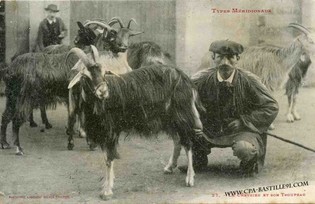

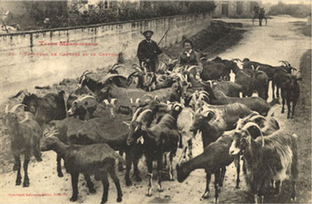

Gardien ou éleveur de chèvres

provenance du nom :

De chèvre et du suffixe -ier.

thématiques associées : métier animalier

groupe d'activités : production agricole

milieu de travail : milieu urbain milieu rural milieu naturel métier ambulant

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)

Références >>

Récupérateur de vieux objets : métaux, verre, peaux, os, etc. Celui qui vit de la revente des objets qu'il ramasse. Un chiffonnier est une personne dont le métier consiste à passer dans les villes et villages pour racheter des choses usagées et les revendre à des entreprises de transformation.

provenance du nom :

De 'chiffon', avec le suffixe -ier.

Mot composé de 'chiffe' et -on. De l’ancien français 'chipe' (« chiffon »), lui-même de l’arabe شف, 'chif' (« étoffe légère et transparente »)

groupe d'activités : vente ramassage

milieu de travail : milieu urbain milieu rural métier ambulant

travaille : cuir, fourrures, cheveux verre métal textile, fil et laine papier

Références >>

L'artisan qui fabrique des bougies et des cierges. IL travaille un mélange de cire animale (cire d’abeille), minérale (paraffine) et végétale. La cire fondue est teintée dans la masse. La forme droite ou conique de la bougie dépend de la technique employée pour déposer la cire sur la mèche, « à la louche » ou « à la plongée ».

La cire ne sert pas uniquement à fabriquer des cierges ou des bougies. Certains maîtres ciriers sont plus spécialement chargés de réaliser les effigies mortuaires des rois. D'autres ciriers se spécialisent dans la confection de figures de cire, des reproductions anatomiques en cire, ...

provenance du nom :

De 'cierge' - Du latin 'cereus' (« en cire, de cire »).

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : cire

Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan,transmission père en fils ou mère en fille

Témoignage : ... L'organisation du travail était souvent par journée. A savoir, une journée entière de coulage puisque lorsque la température de la bassine était atteinte, il était plus judicieux de la maintenir pour plusieurs heures. A une époque le coulage se faisait à semaine entière (les parents de mon beau-père avaient 3 ouvriers). Il faut préciser que les bougies des églises étaient neuves à chaque office...!!! elles étaient donc reprises, fondues, filtrées et re-coulées.

Les bougies étaient donc mises en stock en attendant une commande. Ensuite venaient les étapes de roulage, perçage et étêtage. Pour que je puisse faire mes photos, mon beau-père m'a montré toutes ces tâches en une journée. (...)

La cire, une fois ramollie, était travaillée pour faire ressortir des décors en relief, qui étaient ensuite dorés à l'or fin et quelquefois simplement peints. Chacune a un motif différent. Il suffit de pincer la cire molle pour faire ressortir le motif. Vous le travaillez en cercle pour obtenir une fleur ou en pourtour de la bougie pour faire une frise. ...

>FIN DU REPORTAGE SUR LE METIER DE CIRIER, 11 mars 2010

>FIN DU REPORTAGE SUR LE METIER DE CIRIER, 11 mars 2010

Références >>

Wiktionnaire

Wikipédia - Cirier (métier)

Cirier Métier du secteur : Arts et traditions populaires [INMA - Institut National des Métiers d'Art]

Lucile Ageron Il est l'un des derniers fabricants de cierges en France. [Les Nouvelles - l’Écho, Vion]

XX LE CIRIER ET LE CHANDELIER [D'après un article de Florence Fourré-Guibert]

Wikipédia - Cirier (métier)

Cirier Métier du secteur : Arts et traditions populaires [INMA - Institut National des Métiers d'Art]

Lucile Ageron Il est l'un des derniers fabricants de cierges en France. [Les Nouvelles - l’Écho, Vion]

XX LE CIRIER ET LE CHANDELIER [D'après un article de Florence Fourré-Guibert]

Ouvrier travaillant à la confection des cigares.

provenance du nom :

De 'cigare' - de l’espagnol 'cigarro' (« cigarette »), dérivé de 'cigarra' (« cigale ») par analogie de forme et de taille des premières cigarettes avec l’insecte.

Références >>

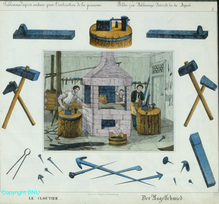

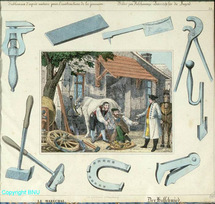

Personne qui fabrique ou qui vend des clous pour les souliers et la ferrure des chevaux, mulets, ânes et bœufs. A l'origine, les clous étaient fabriqués par des forgerons.

fabriquaient et vendaient des clous en qualité de membres de la communauté des cloutiers-lormiers-étameurs-ferronniers.

fabriquaient et vendaient des clous en qualité de membres de la communauté des cloutiers-lormiers-étameurs-ferronniers.

provenance du nom :

De 'clou' -Du latin 'clavus'.

thématiques associées : artisanat ouvrier

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : métal

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé) - Dans certaines régions, cette fabrication devint la spécialité des paysans qui ne pouvaient travailler leur terre durant les mois d'hiver. Ils disposaient dans le sous-sol du charbon de pierre qui leur permettait d'alimenter à peu de frais leur forge.|La fabrication des clous étaient réalisée avec une tringle de fer ( verge) fabriquée dans desn'fenderies'.

Un bon cloutier ne produisait guère

plus de cent clous à l’heure pour les petites tailles et cinq cent clous par jour pour les grandes tailles.

Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan - L’apprentissage durait six ou huit ans. Passé ce temps, l’apprenti était reçu ouvrier, puis maître.

Références >>

Celui qui coupe les cheveux et les coiffe. Il peut travailler dans un salon de coiffure, à son domicile ou chez son client.

provenance du nom :

De l’ancien français ‘coife’, du latin ‘cofia’.

thématiques associées : artisanat ouvrier

groupe d'activités : services

milieu de travail : milieu urbain milieu rural

travaille : cuir, fourrures, cheveux

Références >>

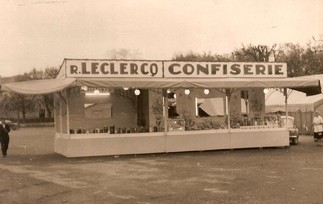

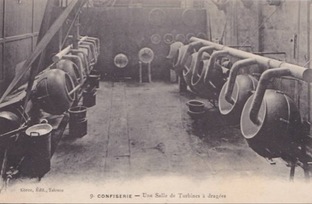

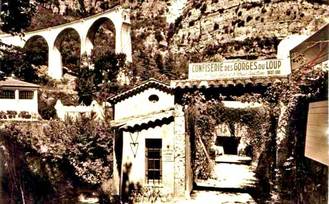

Un artisan spécialisé dans la confiserie, fabrication de produits comestibles dont le sucre est un composant essentiel — à l'exclusion des confitures, gelées et marmelades — et qui en fait éventuellement le commerce. Relèvent donc de son art toutes sortes de friandises sucrées et les bonbons.

provenance du nom :

(1226) Du latin conficere (cum + facere), « préparer ».

thématiques associées : métier de bouche artisanat ouvrier

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente

Références >>

un artisan qui fabrique des confitures

provenance du nom :

Du bas latin 'confictura' dérivé de 'confingere' (« façonner ») composé du préfixe con- (« ensemble ») et de 'fingere' (« faire »).

thématiques associées : métier de bouche artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

Références >>

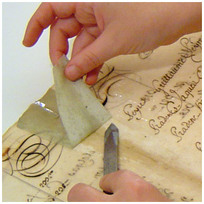

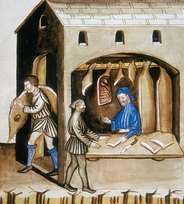

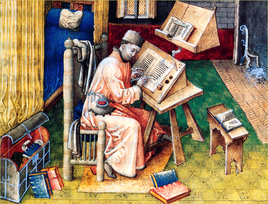

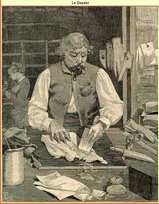

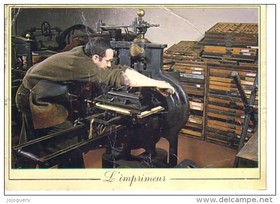

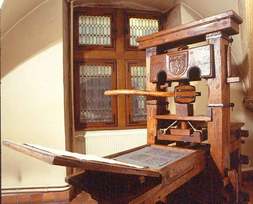

Personne qui copie, et, notamment autrefois, dont le métier était de copier des textes manuscrits ou de la musique.

un professionnel chargé de la reproduction de documents écrits ou d’œuvres d'arts. Ce métier est né de la nécessité de produire des copies de documents administratifs et de textes destinés à l'enseignement et à la propagation du savoir, bien avant l'invention de l'imprimerie, puis de la photographie et d'autres moyens de reproduction.

un professionnel chargé de la reproduction de documents écrits ou d’œuvres d'arts. Ce métier est né de la nécessité de produire des copies de documents administratifs et de textes destinés à l'enseignement et à la propagation du savoir, bien avant l'invention de l'imprimerie, puis de la photographie et d'autres moyens de reproduction.

provenance du nom :

Du latin 'copia' (« abondance ») dont est issu copieux ; copia est composé de 'co-' (préfixe intensif) et 'op's (« moyens, ressources, pouvoir », « richesse »).

groupe d'activités : communication

travaille : papier

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)

Références >>

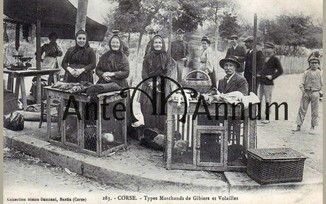

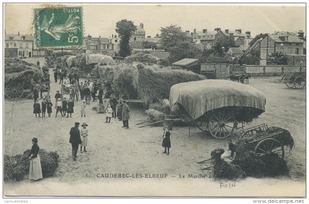

Des marchands ambulants qui récoltaient les produits frais tels que les œufs, le beurre, puis par la suite des volailles ou encore des légumes. Ils passaient dans les fermes acheter ces produits qu'ils revendaient ensuite au marché.

groupe d'activités : vente

milieu de travail : milieu urbain milieu rural métier ambulant

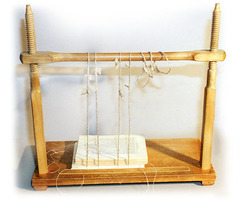

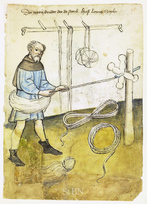

Celui qui fabrique ou qui vend des cordes (au sens propre, une corde est un corps long, flexible, résistant, rond, composé de fils tordus et/ou tressés ensemble dont on se sert comme outil pour lier, attacher, haler, hisser, etc.).

provenance du nom :

(1240) Dérivé de 'corde'- Du latin 'corda', variante de 'chorda', signifiant proprement « boyau », puis « corde » en général.

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : fibres, lianes et brins végétaux

Modalités d'apprentissage : compagnonnage,transmission père en fils ou mère en fille

Références >>

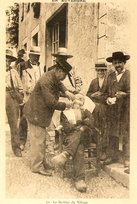

Personne qui fabrique, répare et vend des chaussures.

provenance du nom :

(1255) 'Cordoanier', de l’ancien français 'cordoan' (« cuir de Cordoue »), en référence à Cordoue, ville espagnole dont le cuir était jadis très réputé.

savetier - du moyen français ‘savate’, lui même de l’ancien français ‘chavate’. « vieux soulier très usé »

savetier - du moyen français ‘savate’, lui même de l’ancien français ‘chavate’. « vieux soulier très usé »

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : réparation vente fabrication et transformation d’objet et produits

milieu de travail : milieu urbain milieu rural

Présence dans le lieu d'exercice : permanente

travaille : cuir, fourrures, cheveux

Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan,compagnonnage - Pour être reçu à la maîtrise, il fallait avoir été apprenti chez les maîtres de la ville et avoir fait publiquement le chef-d’oeuvre, à l’exception des fils de maître qui n’étaient pas tenus à des obligations aussi strictes.

Références >>

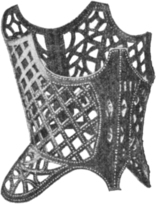

Un couturier spécialisé dans la fabrique des corsets.

thématiques associées : métier de l’habillement

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente

travaille : textile, fil et laine

Références >>

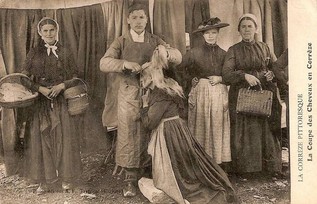

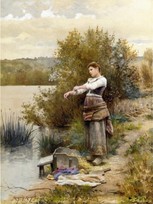

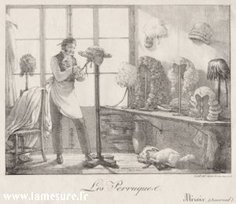

Un artisan ambulant qui passait dans les villages pour couper les cheveux des femmes afin d'en faire des perruques.

Les cheveux se vendent au gramme et varient, de valeur suivant leur finesse, leur longueur et leur nuance: dans l'ordre de rareté, se placent d'abord les châtains et les blonds, puis les bruns, les rouges, les gris et les blancs. Ces derniers sont presque introuvables et atteignent, des prix fantastiques.

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : services

milieu de travail : métier ambulant

travaille : cuir, fourrures, cheveux

Références >>

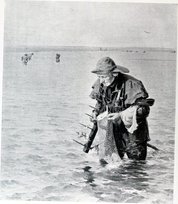

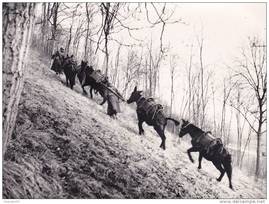

Les coupeurs de glace sont des hommes qui coupaient la glace sur les lacs gelés, sur des cours d'eau gelés durant l'hiver, et sur les glaciers ( les ouvriers faisaient reculer le glacier d'un mètre par jour, lui, pendant la nuit, regagnait le terrain perdu).

thématiques associées : ouvrier

groupe d'activités : exploitation et extraction des ressources naturelles

milieu de travail : milieu naturel

Présence dans le lieu d'exercice : intermittente

organisation du travail : travail en groupe - Ce métier, aujourd'hui disparu, était physiquement difficile. Armés de scies à glace, ces hommes devaient s'aventurer sur les lacs, les rivières et le fleuve pour y tailler des blocs de glace, les hisser sur la surface gelée avec l'aide de chevaux ou de machines, les embarquer sur la chaine, les placer dans l'entrepôt et les recouvrir de bran de scie.

La glace devait mesurer au moins 50 centimètres d'épaisseur pour être récoltée car il fallait qu'elle puisse supporter le poids des ouvriers et des chevaux et pouvoir être découpée en blocs.

Il existait plusieurs types de glace ; la plus recherchée était dure et transparente et était destinée à la consommation humaine tandis que la glace poreuse et de couleur blanche avait moins de valeur et était vendu à l'industrie.

La découpe de la glace comprenait plusieurs étapes et était généralement réalisée la nuit quand la glace était la plus épaisse La neige à la surface était d'abord retirée avec des racloirs, l'épaisseur de la glace était évaluée et la surface était entaillée pour délimiter les futurs blocs.

Références >>

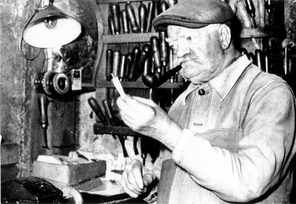

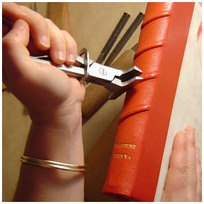

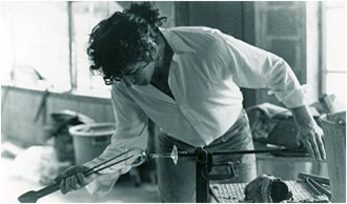

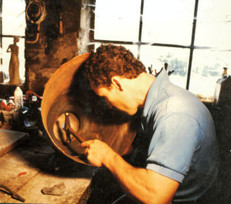

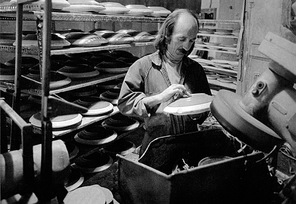

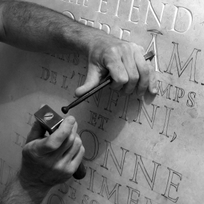

Personne dont le métier est de fabriquer, de réparer, ou de vendre des couteaux et autres instruments tranchants : couteaux de table, couteaux fermants, couteaux de cuisine et de boucherie, rasoirs, instruments de chirurgie, ciseaux, etc.

L'artisan coutelier forge un bloc, généralement d’acier. Il affine la matière par traitement thermique en deux temps, la trempe et le revenu, afin d’ajuster dureté et flexibilité. Par l’émouture, il assure le tranchant de la lame.

provenance du nom :

(1160) De 'couteau' - Du latin 'cultellus', diminutif de 'culter' (« couteau », « fer de charrue») qui a également donné « coutre » en français.

'Couteau' est étymologiquement lié aux 'cultures' (qui sont travaillées avec le 'culter', le « soc » de la charrue) et au 'culte' (ce qui est « coupé », que ce soit avec le couteau (sacrifice), soit avec le soc : dans la Rome antique, nombre de cérémonies religieuses, qu’elles soient liées à la fertilité ou à la démarcation sacré / profane, comprennent l’usage de la charrue.

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : métal bois et écorces cornes,os, ivoire

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)

Modalités d'apprentissage : pratique chez un artisan

Témoignage : Notre processus de fabrication fait la part belle à l’intervention humaine, au savoir-faire manuel, à l’œil expert de l’artisan. Le recours aux machines est limité : nous utilisons des outillages traditionnels en matière de forge, de gravure ou de polissage. Pour autant, le recours aux technologies modernes n’est pas exclu quand celles-ci s’allient au savoir-faire traditionnel pour améliorer la qualité de nos couteaux.

Pour fabriquer un couteau de A à Z, l’artisan coutelier doit maîtriser de multiples savoir-faire. De la forge à la finition, les étapes sont nombreuses et requièrent une expertise propre. Les principales étapes de la production sont la forge, le montage, l’ajustage, le sciage, le façonnage, le ciselage et le polissage.

La forge est la mise en forme du métal. L’acier est chauffé puis forgé par l’artisan pour fabriquer une lame robuste et tranchante. Une fois forgée, la pièce d’acier est de nouveau montée en température puis trempée dans un bain d’huile qui lui confère dureté et élasticité. Nous proposons plusieurs types d’aciers forgés : inox, carbone ou damas.

L’artisan coutelier prépare et ajuste les pièces métalliques du couteau que sont la lame, le ressort, les mitres et les platines. Le ressort forgé est la partie centrale du manche sur laquelle repose la lame lorsque le couteau est fermé. Le couteau est ajusté en position ouverte et fermée afin de garantir son parfait fonctionnement mécanique et le bon maintien de la lame dont le fil ne doit pas être en contact avec le ressort lors de la fermeture.

La fiabilité du couteau dépend de la précision de cet ajustage.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des manches sont débités à la main. Nous proposons plusieurs types de matières : bois, cornes et minéraux. Nous n’achetons que des matériaux nobles, de première qualité. D’un couteau à l’autre, l’aspect du manche n’est jamais identique car chaque pièce de matière est unique. Le manche est façonné manuellement.

Le ciselage, aussi appelé guillochage, est l’opération par laquelle le coutelier sculpte les parties métalliques du couteau. Le ressort, les platines peuvent être ciselés. Dans le cas du laguiole, on sculpte aussi la mouche qui orne le ressort.

Le polissage donne son éclat au couteau et révèle la matière du manche. Avant d’être expédié, le couteau est affuté, contrôlé et nettoyé.

>

>

Références >>

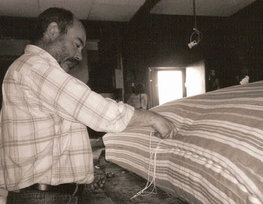

Fabricant de matelas, celui, celle qui tisse du coutil (i.e toile faite de fil de chanvre ou de lin, mélangée quelquefois de coton, lissée et serrée).

provenance du nom :

Du latin 'culcita' (« matelas »).

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : textile, fil et laine

Références >>

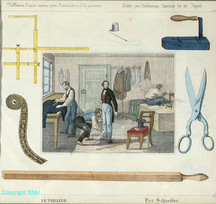

Personne qui fabrique ou retouche des vêtements, celui qui taille des habits, qui fait des vêtements.

Le tailleur-couturier réalise des vêtements sur mesure d'après les attentes d'un client. Il lui propose un modèle existant, en adapte un ou en crée un nouveau. Il le conseille sur la coupe du vêtement (droit, cintré, à pinces) en fonction de sa morphologie, et l'aide à choisir le tissu.`

Tailleur, qui se consacre aux vêtements masculins, du couturier "flou", spécialiste du vêtement féminin.

provenance du nom :

En ancien français 'talier', du latin médiéval 'taliare' (sens identique)

Du latin 'consutura' composé de con- et 'sutura' ou dérivé de 'consuere', 'consutum' (« coudre »).

Du latin 'consutura' composé de con- et 'sutura' ou dérivé de 'consuere', 'consutum' (« coudre »).

thématiques associées : métier de l’habillement artisanat

groupe d'activités : réparation vente services fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : textile, fil et laine

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé),travail en groupe

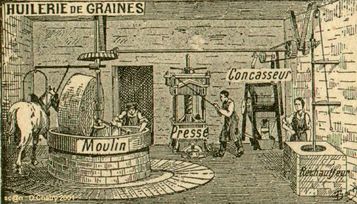

Marchand d'huiles et de graisses, débitants de graisses, d'huiles, etc.

Les épiciers, les droguistes des provinces prenaient parfois ce titre. La grande ordonnance du 30 janvier 1351 mentionne les 'marchans de gresses'.

groupe d'activités : vente

Références >>

P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS

Jean-Louis MOREL Métiers d'Autrefois Illustrés sur le Net [site Web]

Alfred Franklin Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle [avec une préface de M. E. Levasseur, H. Welter (Paris), 1906]

Jean-Louis MOREL Métiers d'Autrefois Illustrés sur le Net [site Web]

Alfred Franklin Dictionnaire historique des arts, métiers et professions exercés dans Paris depuis le treizième siècle [avec une préface de M. E. Levasseur, H. Welter (Paris), 1906]

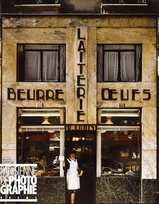

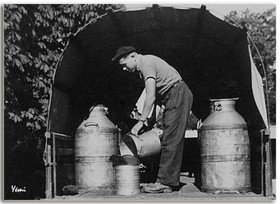

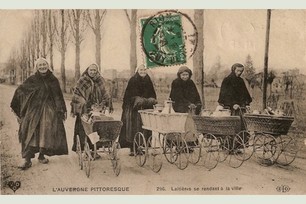

Personne qui tient une crémerie, un commerce de produits laitiers (crème, mais aussi lait, beurre, fromage, etc.).

provenance du nom :

De l’ancien français 'cresme', du bas latin 'crama', mot gaulois (VIe siècle) croisé avec le latin chrétien 'chrisma', « chrême ».

thématiques associées : métier de bouche

groupe d'activités : vente

Références >>

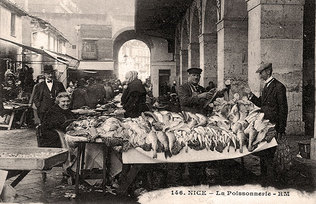

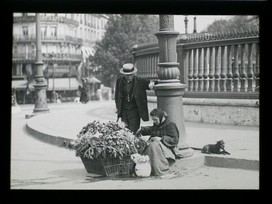

Celui qui s'occupe d'une vente à la criée.

La vente à la criée est une opération par laquelle une personne appelée vendeur interpelle de vive voix des acheteurs potentiels dans le but de leur vendre un bien.

provenance du nom :

Du latin 'quiritare' (« crier, hurler ») réduit en 'critare' en latin populaire.

groupe d'activités : vente

Références >>

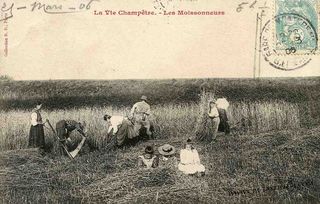

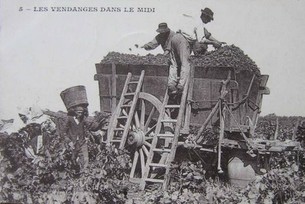

celui qui cueille, ramasse des fruits

groupe d'activités : production agricole

organisation du travail : travail en groupe - travail saisonnier| Les opérations à réaliser sont le plus souvent manuelles. Elles sont étroitement liées à certains cycles saisonniers et limitées dans le temps.

Modalités d'apprentissage : apprentissage par le travail,courte instruction

Fabricant de dés à jouer.

Le corps de métiers qui prenait le titre de Deycier, faisait en même temps les échecs et les tables du jeu de dames et de marelles.

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : bois et écorces pierre, argile et matières rocheuses cornes,os, ivoire

Références >>

Geneawiki - Deillier [Lexique des métiers anciens - lettre D]

Sébastien Bottin Mélanges sur les Langues, Dialectes et Patois, renfermant, entre autres, une collection de versions de la Parabole de l'enfant prodigue en cent idiomes ou patois différens, presque tous de France : précédés d'un essai d'un travail sur la géographie [Edited by S. Bottin, Published 1831, Paris, p.554]

Léon de Laborde Glossaire français du Moyen âge : à l'usage de l'archéologue et de l'amateur des arts. [Slatkin, Genève 1872 ]

Sébastien Bottin Mélanges sur les Langues, Dialectes et Patois, renfermant, entre autres, une collection de versions de la Parabole de l'enfant prodigue en cent idiomes ou patois différens, presque tous de France : précédés d'un essai d'un travail sur la géographie [Edited by S. Bottin, Published 1831, Paris, p.554]

Léon de Laborde Glossaire français du Moyen âge : à l'usage de l'archéologue et de l'amateur des arts. [Slatkin, Genève 1872 ]

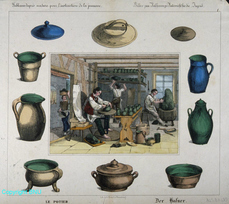

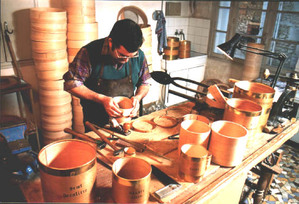

Artisan d'art, le dinandier fabrique des objets utilitaires et décoratifs par martelage à partir d'une feuille de cuivre, d'étain ou de fer-blanc.

Le métier de dinandier est la forme noble, voire artistique, du métier de chaudronnier.

provenance du nom :

Ce nom est issu de Dinant en Belgique, où la tradition du travail du cuivre remonte au XIIe siècle

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : métal

Modalités d'apprentissage : compagnonnage

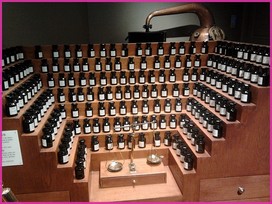

Celui qui fabrique et vend des produits obtenus par distillation des plantes aromatiques et médicinales.

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

milieu de travail : milieu urbain

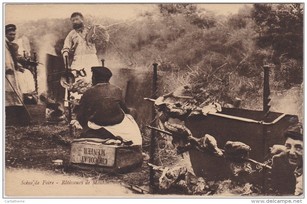

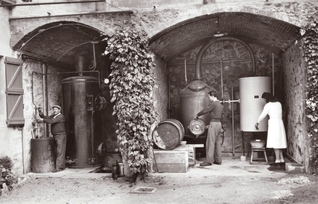

Une personne habilitée à produire eaux-de-vie. Le distillateur ambulant est la personne qui passe de village en village pour transformer la matière première en un breuvage fort apprécié.

provenance du nom :

(XIIIe siècle) Du latin 'destillare' (« tomber goutte à goutte »), de 'stilla', « goutte ».

thématiques associées : métier de bouche

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

milieu de travail : métier ambulant

Présence dans le lieu d'exercice : intermittente

organisation du travail : activité individuelle (travailleurs isolé)

Témoignage : ... Je distille depuis 1930. Avant, ce droit de bouillir, on en héritait. Moi, je l'ai reçu de ma belle-mère. C'est moi qui allumais l'alambic de l'ancien distillateur, qui venait d'Airaines. Quand il arrivait, tout était chaud, il pouvait commencer. Maintenant, on fait de l'eau-de-vie avec le cidre, mais avant c'étaient les pommes pressées qu'on distillait. Cela s'appelait du marc de pomme. On en tirait nettement moins. ...

>(Albéric MARCHAND, 99 ans, doyen des bouilleurs de cru du distillateur ambulant : Jacques Bamière (Somme 80)) La petite goutte des bouilleurs de cru... dans : PAYS DU NORD N°34 - Article de Isabelle BOIDANGHEIN-GRYMONPREZ - Avril 2000

>(Albéric MARCHAND, 99 ans, doyen des bouilleurs de cru du distillateur ambulant : Jacques Bamière (Somme 80)) La petite goutte des bouilleurs de cru... dans : PAYS DU NORD N°34 - Article de Isabelle BOIDANGHEIN-GRYMONPREZ - Avril 2000

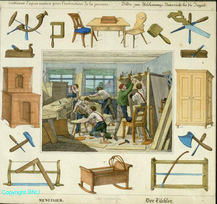

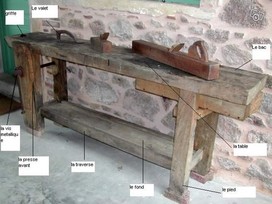

celui qui fabrique des meubles (le mobilier) à partir d’ébène ou de bois

provenance du nom :

Emprunté au latin 'ebenus' (« ébénier ; bois de l’ébénier »), lui-même emprunté au grec ancien ἔβενος, 'ébenos', d’origine égyptienne.

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : bois et écorces

Références >>

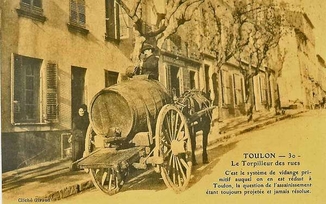

Celui qui ôte la boue, qui est chargé du ramassage des ordures ménagères.

provenance du nom :

Du verbe 'ébouer' (« enlever la boue »)

thématiques associées : ouvrier

groupe d'activités : services ramassage

milieu de travail : milieu urbain milieu rural

Modalités d'apprentissage : courte instruction - Aucune qualification spécifique n'est nécessaire. Il est toutefois préférable d'être en bonne forme physique.

Références >>

Personne dont le travail consiste à ouvrir et à vendre des huîtres, des coquillages. L’écailler prépare les plateaux de fruits de mer.

provenance du nom :

De 'écaille' - l’ancien nom donné à l’huître.

thématiques associées : métier de bouche

groupe d'activités : vente

Références >>

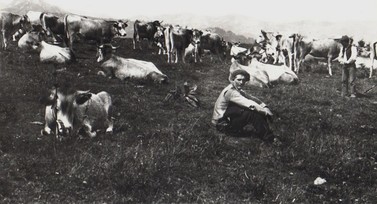

Celui qui élève des animaux domestiques (porc, vache, chèvre, cheval, poule, brebis, ...).

Un éleveur ou une éleveuse s'occupe des animaux à des fins commerciales. Il les nourrit, les soigne et contrôle leur reproduction.

provenance du nom :

(1611) Dérivé de élever avec le suffixe -eur. Au XIIe siècle, signifie « celui qui élève moralement ».

thématiques associées : métier animalier

groupe d'activités : production agricole

milieu de travail : milieu rural milieu naturel

Témoignage : L'essentiel de mon travail, de décembre à mars, est de donner à manger aux animaux dans les bâtiments et de faire la litière (répandre la paille). C'est aussi la période de mise bas (naissances). Je soigne les animaux malades, comme les petits veaux qui peuvent souffrir de diarrhées ou d'autres bobos récurrents. Sinon, je fais appel à un réseau de vétérinaires du secteur. À partir du printemps, je m'occupe de la remise en état des clôtures, je fais la tournée de toutes les pâtures pour m'assurer que tous mes animaux sont présents. En été, je m'attaque à la récolte du foin et des céréales qui vont nourrir les animaux en hiver. J'épands le fumier sur les prairies en automne, en guise d'engrais. Avec mon père, on s'est aussi lancés dans la vente de viandes et de terrines. On vend par téléphone et on livre à Paris, Lyon et Marseille. Le contact avec les clients permet de mieux valoriser nos animaux et notre travail dans la ferme. Il est nécessaire de s'ouvrir à d'autres productions et de rester attentif aux évolutions. L'installation n'est pas une fin en soi : on peut ensuite suivre une formation pour apprendre de nouvelles techniques et découvrir de nouveaux marchés.

>David, éleveurde vaches charolaises, dans sa ferme familiale à Génelard (71)

>David, éleveurde vaches charolaises, dans sa ferme familiale à Génelard (71)

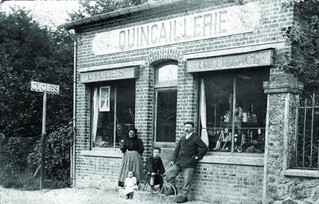

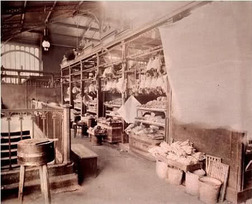

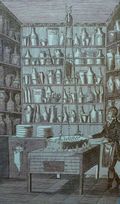

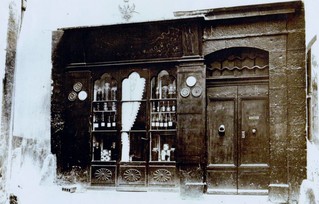

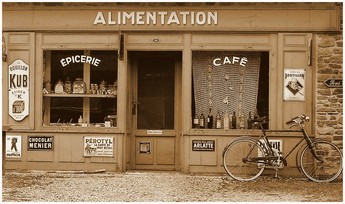

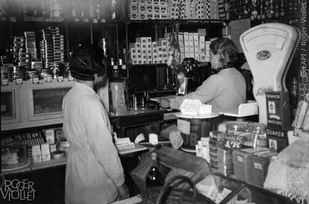

Un épicier est quelqu'un qui travaille dans une épicerie où il vend des aliments. L'épicier est un travailleur indépendant, archétype du commerce de détail de proximité.

provenance du nom :

De 'épice' - Du latin 'species' (« espèce », mais aussi « denrée, drogue », puis « aromates, épices »). Semblablement, l’apothicaire nommait ses drogues 'species', non pas des drogues en général, mais des drogues particulières et spéciales, l’italien nomme l’apothicaire 'speziale'.

Certains tirent 'épice' et 'épicier' de l’arabe أبزار, 'abzâr' ou أبازير 'abâzir' de même sens, et l’apparentent à bazar ou à l’espagnol 'abacería' (« épicerie »); contre cette hypothèse, le fait que l’espagnol 'abacería' provient d’un autre étymon que أبزار et que ce même espagnol a 'especia' (« épice »).

groupe d'activités : vente

milieu de travail : milieu urbain milieu rural

Présence dans le lieu d'exercice : permanente

Modalités d'apprentissage : transmission père en fils ou mère en fille

Références >>

Celui, celle qui fabrique ou vend des épingles.

L’épingle se composa, dès les temps les plus anciens, d’une tige de laiton appointée et terminée à l’opposé de la pointe par une tête tournée et fixée. Au moyen âge, les dames en usèrent et en abusèrent : les légers ornements de coiffures nécessitaient l’emploi de milliers d’épingles.

provenance du nom :

De 'épingle' en ancien français 'espingle' ; selon Diez, du latin 'spinula' (« petite épine ») (et non pas de son diminutif 'spinicula') avec un 'g' intercalaire. Les dialectes français ont : 'éplingue' en champenois, 'épieul'e en picard.

thématiques associées : artisanat

groupe d'activités : vente fabrication et transformation d’objet et produits

travaille : métal

Références >>

Fabricant et/ou marchand d'écuelles (écuelle - récipient creux en métal, en bois ou en argile, qui sert à mettre du bouillon, du potage, de la nourriture,) auges (i.e. un récipient, qui sert à donner à boire et à manger aux animaux domestiques) et de seaux.

provenance du nom :

Du latin scutella (« écuelle »);

Forme collatérale de 'scutum'(« bouclier » [originellement oval et creux]).

groupe d'activités : fabrication et transformation d’objet et produits vente

milieu de travail : milieu urbain milieu rural

travaille : bois et écorces métal

Références >>

Wiktionnaire

D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]

P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS

Geneawiki [l'encyclopédie de la généalogie, écrit coopérativement par ses lecteurs.]

XX Les vieux «Mestiers» du bois et de la forêt. [PDF [en ligne]]

Sébastien Bottin Mélanges sur les Langues, Dialectes et Patois, renfermant, entre autres, une collection de versions de la Parabole de l'enfant prodigue en cent idiomes ou patois différens, presque tous de France : précédés d'un essai d'un travail sur la géographie [Paris 1831]

D. Chatry Les Métiers de nos Ancêtres [consultation 08/11/2015]

P. Reymond DICTIONNAIRE des VIEUX METIERS. 1 200 METIERS DISPARUS OU OUBLIÉS

Geneawiki [l'encyclopédie de la généalogie, écrit coopérativement par ses lecteurs.]

XX Les vieux «Mestiers» du bois et de la forêt. [PDF [en ligne]]